Aujourd’hui, de nombreux journalistes ainsi que différents acteurs de la scène politique au Yémen ou bien encore Gamal Ben ‘Umar, l’envoyé spécial de l’Organisation des Nations unies se préparent à l’avènement d’une guerre civile ou, tout au moins, affirment que tous les éléments sont réunis pour aboutir à un tel scénario.

Aujourd’hui, de nombreux journalistes ainsi que différents acteurs de la scène politique au Yémen ou bien encore Gamal Ben ‘Umar, l’envoyé spécial de l’Organisation des Nations unies se préparent à l’avènement d’une guerre civile ou, tout au moins, affirment que tous les éléments sont réunis pour aboutir à un tel scénario.

Le 21 janvier 2015, le président, Abdu Rab Mansur Hadi et son gouvernement, dont le premier ministre, Khaled Mafudh Bahah, ont annoncé leur démission, décision prise alors que les milices chiites des Houthis – dirigées par Abdel Malek Al-Houthi -, encerclaient le palais présidentiel. Il s’en est suivi un mois entier de mise en résidence surveillée du président (ainsi que du premier ministre et de certains ministres), tandis que s’ouvraient les négociations entre les différentes forces politiques.

Le 20 février 2015, c’est le coup de théâtre ! Alors que les négociations s’enlisent, Abdu Rab Mansur Hadi échappe à ses geôliers. Il prend la route du sud pour se réfugier à Aden (l’ancienne capitale du sud, où les Houthis ne peuvent pas exercer leur emprise aussi fortement qu’à Sana’a).

Abdu Rab Mansur Hadi revient alors sur sa démission et organise la résistance en tant que président du Yémen. Les Houthis, qui contrôlent toujours la capitale, lui dénient cette position. Mais Abdu Rab Mansur Hadi poursuit sa mission, avec un certain soutien de la communauté internationale. Ainsi, il déclare Sana’a « capitale occupée » ; et Aden devient la capitale provisoire du pays.

Les vieux démons planent sur le pays, à l’idée d’un retour à la division du pays (les « deux Yémen » s’étaient unifiés en 1990) ; pour beaucoup d’observateurs, une nouvelle étape vers la guerre civile semble voir été franchie.

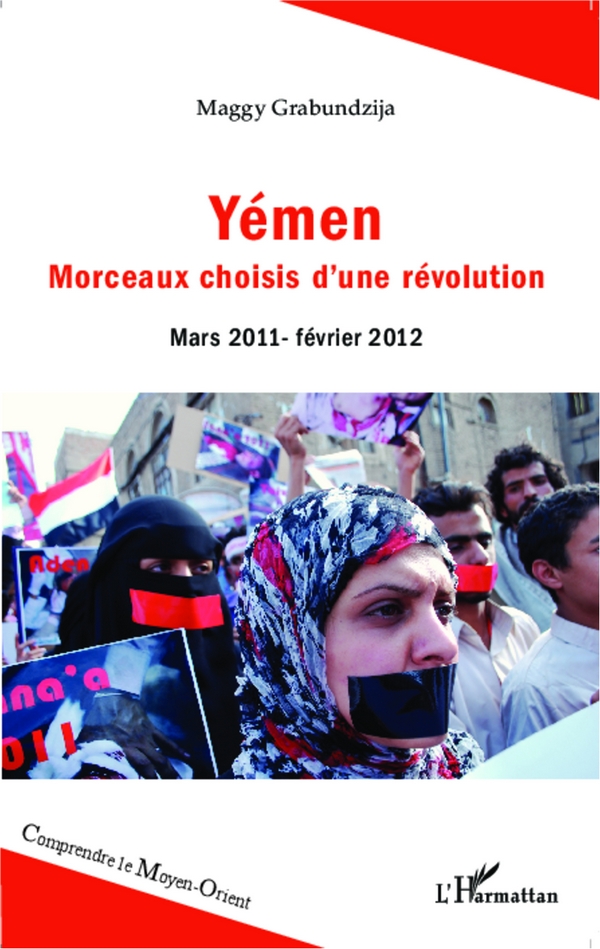

Depuis 2011, date de la révolution, la guerre civile menace le pays. Retraçons les événements de ces dernières années, afin de comprendre les enjeux actuels…

Entre révolution et crise politique, quelle place pour le peuple yéménite ?

La révolution éclate à Sana’a, à la mi-janvier 2011. Les « révolutionnaires » s’opposent alors au dictateur Ali Abdallah Saleh, au pouvoir depuis trente trois ans.

À la même époque, les révolutionnaires égyptiens ont envahi la place de la Libération au Caire. Aussi, pour éviter que les scénarios que connaissent la Tunisie et l’Egypte ne se produisent à Sana’a, le pouvoir yéménite occupe, dès le mois de janvier 2011, la place de la Libération dans sa propre capitale.

Dès lors, les différentes forces qui s’affirment s’installent sur la nouvellement nommée « Place du Changement » (Sahat al-Taghir), à savoir le rond-point situé devant l’entrée de l’Université de Sana’a, qui devient le cœur géographique de la contestation.

L’installation de la révolution

Les premières manifestations qui s’organisent à la mi-janvier 2011 rassemblent des étudiants et, souvent, des militants politiques, des activistes et des membres d’associations diverses.

Les premiers rassemblements ont tout d’abord lieu devant l’ambassade de Tunisie, après que le dictateur Ben Ali a été renversé. Par la suite, la destitution d’Hosni Moubarak en Égypte encourage la tenue d’une nouvelle manifestation, devant l’ambassade d’Égypte, et donne un immense espoir aux manifestants, certains que le président du Yémen, Ali Abdallah Saleh, peut être lui aussi détrôné. Durant le mois de janvier, d’autres villes du pays connaissent également des rassemblements révolutionnaires ; le mouvement contestataire le plus intense apparaît à Taiz, la deuxième ville du pays.

Dans la capitale, les protestations s’organisent, les tentes se montent sur la place du Changement et dans les rues avoisinantes. Mais ce n’est qu’avec l’annonce du ralliement des forces politiques d’opposition (réunies sous la « Rencontre commune »), le 20 février 2011, que le mouvement révolutionnaire s’installe et embrase tout le pays. L’adhésion à la lutte des forces politiques d’opposition au pouvoir donne lieu à des négociations, entre ces dernières et le président Ali Abdallah Saleh, et sans que les révolutionnaires de la rue ne soient représentés.

Les partisans du pouvoir qualifient cette période de contestation de « crise politique » ; alors que, pour les opposants, le Yémen est en révolution.

Ce même distinguo apparaît sur le plan international : l’Arabie Saoudite ne saurait reconnaitre l’avènement d’une révolution à ses portes, au risque de voir se propager la contestation à son propre territoire. Ainsi, la qualification des événements qui bouleversent le Yémen devient un enjeu politique national et international (plus généralement, la terminologie utilisée afin de qualifier les différents événements qu’ont connu certains pays du monde arabe est à discuter ; ainsi, désigner ces mouvements par l’expression « Printemps arabe », en écho au « Printemps des peuples » qu’a connu l’Europe en 1848, ne renvoie de toute évidence pas à la même réalité que celle qu’impose une révolution : l’emploi des termes « révolution », « crise », « soulèvement », etc. reflète une certaine position politique de la part de celui ou celle qui les utilise)…

L’autre date marquante de la révolution est celle du « Vendredi de la Dignité » (18 mars 2011) : sur la place du Changement, à l’aube, les miliciens du président Saleh ouvrent le feu sur les révolutionnaires et tuent plus de cinquante d’entre eux.

Un tel assaut contre des hommes non armés constitue alors un véritable électrochoc, qui entraîne la défection de nombreuses personnalités jusqu’alors partisanes du président, lesquelles décident de rejoindre la lutte (ou d’en tirer parti).

C’est le cas d’Ali Moshen Al-Ahmar, un des personnages les plus influents du pays. Officier supérieur, il est le chef de la première division blindée, l’une des plus importantes de l’armée.Le Yémen n’a pas d’armée unifiée ; les différentes factions de l’armée dépendent souvent de leurs chefs. Ainsi, Ali Moshen Al-Ahmar s’impose face à la Garde républicaine, dirigée par le fils du président Saleh, Ahmed Ali. La perspective d’une guerre civile menace…

Lorsque certains proches d’Ali Abdallah Saleh rejoignent le camp des révolutionnaires, l’idée se dessine : les jours du président seraient comptés. Pourtant, les négociations continuent entre les chefs politiques, sous l’égide de la Communauté internationale (menées notamment par Gamal Ben ‘Umar, l’envoyé spécial de l’Organisation des Nations unies) et de l’Arabie Saoudite en particulier.

L’organisation révolutionnaire

La révolution rassemble une grande diversité de citoyens. Toutefois, certaines classes sociales considérées comme les plus humbles, comme les « akhdam » (les serviteurs), les « muzzayin » (musiciens, coiffeurs…), ne participent pas au soulèvement ; ils ne dressent pas de tentes sur la place. S’ils la fréquentent, c’est pour y exercer leur métier.

Au tout début de la révolte, les étudiants, tout comme les militants et activistes de la société civile, sont fortement représentés. Certains cheikhs, chefs tribaux, ne rejoindront le mouvement que dans un second temps et souvent en fonction des positions que prendront les factions politiques auxquelles ils adhèrent.

Sur la place du Changement, se côtoient aussi des ennemis jurés, qui s’unissent contre le président Saleh, comme le sont les militants d’Al-Islah (parti islamiste) et les troupes d’Ali Moshen, et encore les militants Houthis, qui tirent leur nom de la famille Houthi, originaire de la région de Saada (au Nord du pays) ; entre 2004 et 2010, le président Ali Abdallah Saleh a mené six guerres contre les Houthis, qu’il accusait de vouloir renverser la république (des attaques menées par celui qui était alors le bras droit du président, Ali Moshen Al-Ahmar, dont l’image de chef de guerre sanguinaire est partagée par d’autres groupes présent sur la place du changement, notamment par les membres du parti socialiste qui soupçonnent Ali Moshen d’avoir participé, dans les années 1980, à l’assassinat de plusieurs figures du parti qui s’opposaient au régime de Saleh).

Le 11 avril 2011, les révolutionnaire, constitués en Comité d’Organisation pour la Révolution populaire des Jeunes, publient une déclaration qui exige le départ d’Ali Abdallah Saleh, la mise en place d’un État civil démocratique, la refonte de l’enseignement pour qu’il réponde au besoin du peuple et s’inspire de la modernité, la construction d’une économie qui permet une vie digne, etc. La révolution demeure pacifique ; et elle le restera, alors même que plus de 60 millions d’armes sont en circulation dans le pays (pour environ 24 millions d’habitants).

Mais la révolution est acéphale ; elle ne peut donc pas être représentée à la table des négociations.En réalité, en août 2011, les partis politiques de la Rencontre commune créent une entité, le Comité national, qui prétend rassembler les différentes forces et figures qui interagissent dans tout le pays. Mais le Comité d’Organisation pour la Révolution populaire des Jeunes ne sera jamais réellement associé aux débats, même s’il sera invité parmi les signataires de « l’Initiative du Golfe », en tant que représentant de la révolution des jeunes, mais sans obtenir aucune reconnaissance, in fine.

Ailleurs, dans les différentes villes du pays où se déroulent des manifestations, il n’existe pas d’organisation pour coordonner les révolutionnaires, pour parler en leur nom ; et fleurissent autant de comités qui décident de la tenue des marches, du contenu des déclarations officielles… qu’il y a de places occupées.

Le Comité de Sana’a est composé de représentants de tous les partis politiques d’opposition et de figures indépendantes, parmi lesquelles sont classés les Houthis. Mais les partisans du parti Al-Islah ont influencé, durant toute la durée de la révolution, les décisions prises par le Comité. De l’avis des militants que j’ai rencontrés sur la place du Changement, la nécessité d’une révolution acéphale était claire. Elle empêchait toute stratégie d’intimidation, de manipulation par le président Saleh. Il était impossible d’arrêter des milliers de personnes ; il eût été plus aisé de corrompre ou de menacer un groupe restreint de leaders.

Par ailleurs, les révolutionnaires ont pour mission de mener « l’action révolutionnaire », d’inventer les moyens de la lutte afin de mener à la chute du dictateur. Les partis politiques, eux, mènent « l’action politique » en s’engageant dans les négociations. Ainsi, les discussions qui mènent au compromis sont le propre de l’action politique et s’opposent à l’action révolutionnaire, perçue comme entière, totale. La division des tâches est ainsi bien établie entre révolutionnaires et figures politiques. Pourtant, cette distinction n’a pas été aussi claire pour les révolutionnaires : durant tout le mouvement de la révolte, ils se sont déchirés entre leur affiliation ou sympathie envers leur parti politique et leur combat sur la place, comme si ces deux positions étaient inconciliables.

J’ai interrogé les militants à propos d’autres concepts prônés par les révolutionnaires de Sana’a (État civil, État démocratique…). J’ai réalisé que, parmi les questions qui dominaient la révolution yéménite, il y avait celle du rôle quasi exclusif qu’occupaient les partis politiques dans les négociations et, par écho, celle du positionnement du peuple révolutionnaire, face aux discussions qui avaient lieu en leur absence. Comment expliquer que les discussions politiques étaient menées sans la présence des « révolutionnaires », abandonnées aux mains des représentants politiques ? Quels intérêts servait cette distinction entre « action révolutionnaire » et « action politique » ? Alors se pose la question de la propre représentation que le peuple yéménite (celui des « révolutionnaires ») véhicule de lui-même. Comment se conçoit-il, en tant que peuple yéménite, et comment envisage-t-il l’étendue de ses pouvoirs ? Et comment perçoit-il ses relations avec ses représentants ? Toute une effervescence intellectuelle qui constitue la particularité de la révolution yéménite.

Retour aux événements

Le 2 juin 2011, Ali Abdallah Saleh est la cible d’un attentat lors de la prière du vendredi, dans la mosquée du palais présidentielle.

Il est entouré de nombreux dignitaires de l’État, dont certains succombent à leurs blessures. Très rapidement, Ali Abdallah Saleh est transporté en Arabie Saoudite pour y être hospitalisé.

Ainsi, en quelques heures, la situation bascule. Le président est absent du pouvoir ; il a laissé la place àson vice-président, Abdu Rab Mansur Hadi. Contre qui les révolutionnaires se dressent-ils désormais ? « L’ennemi » est-il encore présent au pouvoir ? La Place débat sur ces questions, mais, pendant l’absence d’Ali Abdallah Saleh, aucune avancée n’est faite sur le plan des négociations et la lutte continue sans aboutir.

Ainsi, les semaines puis les mois défilent.

A la surprise générale, le 23 septembre 2011, Ali Abdallah Saleh atterrit sur le territoire yéménite. Les négociations reprennent avec les forces politiques et aboutissent à un accord à peine deux mois plus tard, le 23 novembre 2011. L’accord est perçu pour d’aucuns comme une porte de sortie, qui permet d’éviter la guerre civile.

Mais l’Initiative du Golfe, qui résulte de la médiation menée par Gamal Ben ‘Umar et le Secrétaire général du Conseil de Coopération du Golfe, Abdullatif Al-Zayani, garantit aux élites de tous les partis politiques (de l’opposition et du parti d’Ali Abdallah Saleh) l’accès ou le maintien au pouvoir. D’ailleurs, durant la révolution, les « indépendants » avaient questionné les partisans des partis d’oppositions quant à leur statu de « révolutionnaires » : les partis de la Rencontre commune avaient tous participé à l’instauration du système imposé par le président Saleh ; le parti Al-Islah était, de manière non officielle, depuis ces dernières années, un partenaire au pouvoir, et la rumeur courrait, selon laquelle le président Saleh avait corrompu les leaders du parti socialiste, tout comme les Nassériens, pour les museler. Ainsi, les partis d’oppositions n’étaient que des leurres, au service du président…

La conséquence fut qu’aucune nouvelle figure politique n’apparut ; et surtout pas les jeunes révolutionnaires… tout au moins durant la période de transition qui devait s’étendre sur deux ans. Mais, cerise sur le gâteau, l’accord garantissait l’immunité totale pour Ali Abdallah Saleh, le président « déchu ».

Sur la place du Changement, les révolutionnaires sympathisants des différents partis politiques se rallieront à l’accord. Seuls les « indépendants », parmi lesquels les Houthis et les représentants des séparatistes du Sud, menaceront de ne pas se plier aux termes de l’Initiative.

Le premier président d’une nouvelle page de l’histoire du Yémen

Selon les termes de l’Initiative du Golfe, les pouvoirs doivent être transférés au vice-président, en charge d’organiser des élections présidentielles sous les 90 jours (après signature de l’accord).

Un gouvernement d’unité nationale est formé, composé pour moitié de membres appartenant au parti du président déchu et, pour l’autre, à ceux de l’opposition. Selon l’accord, toute décision politique doit être prise par consensus. La conduite d’une Conférence de dialogue national et la formation d’un Comité en charge de l’écriture de la nouvelle constitution – dont les principes doivent être définis lors de la Conférence de dialogue national – sont explicitement mentionnés dans les mécanismes de l’accord du Golfe.

Le calendrier défini est serré. Un véritable exploit, pour résoudre des problématiques complexes, comme celle de la construction de l’État et la question du Sud. D’ailleurs, la communauté internationale, dont à présent le chef de file est l’envoyé spécial de l’ONU, Gamal Ben ‘Umar, insiste sur la tenue du calendrier et impose la cadence. En outre, les membres du G10 se répartissent les tâches des différentes étapes, sous l’égide de l’ONU (la Russie et l’Union Européenne sont en charge d’accompagner la préparation à la Conférence du dialogue national ; les États-Unis aident à la restructuration de l’armée).

La préparation de la Conférence de dialogue national

Un Comité technique ayant pour mission la préparation de la Conférence de dialogue national est constitué par le président (comme indiqué dans les mesures de l’Initiative).

Dans sa composition, il vise à appliquer les quotas de 30% de femmes, de 20% de jeunes et une représentation pour moitié entre le Nord et le Sud. Les hauts dirigeants des partis politiques les plus influents dans le pays y sont représentés. Les tâches de ce comité est de définir les règles de fonctionnement de la Conférence du dialogue national (le nombre de ses délégués, les sujets qui seront traités, les modalités internes de prise de décisions, la durée des négociations, etc.).

Pour mener à bien leur mission, les membres du Comité technique devaient consulter la population. Cependant, durant tout le processus, la participation du peuple a été négligée ; seule la société civile a été régulièrement sollicitée, mais les organisations qui constituent la société civile au Yémen sont encore naissantes et ne pourraient être considérées comme des interlocuteurs représentatifs de la population, capables de relayer la voix du peuple ou même d’une partie de celui-ci.

Les membres du Comité technique sont également en charge de convaincre toutes les mouvements en présence au Yémen de s’asseoir autour de la table. Or, le mouvement du Sud et celui des Houthis sont les deux factions les plus influentes sur la Place ; et elles refusent de participer aux négociations.

L’attention de la Communauté internationale se porte en outre davantage sur le mouvement du Sud et moins sur les Houthis. Mais le mouvement du Sud n’est pas organisé comme peuvent l’être les Houthis. Ainsi, de nombreux habitants du Sud ne se reconnaissent pas dans ce mouvement, sans pour autant être affiliés à une autre structure qui pourrait refléter leurs positions durant la Conférence. D’autre part, la Communauté internationale (les membres du G10) refuse strictement l’idée d’une partition du pays qui, selon elle, entraînerait la somalisation de cette région et favoriserait le développement d’al-Qaeda. Plusieurs forces politiques yéménites refusent elle aussi l’idée d’une séparation. L’ancien président, Ali Abdallah Saleh se présentait en effet durant la révolution comme la figure de l’unité, accusant les révolutionnaires de briser l’unité du pays (le mouvement du Sud réclamant la séparation) ; et les partis membres de la Rencontre commune ne voulaient pas faire le jeu de l’ancien président.

Gamal Ben ‘Umar fut à l’origine de nombreuses réunions avec les représentants du Sud, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays (de nombreux leaders du mouvement du Sud s’étaient en effet exilés après la guerre civile de 1994, qui éclata entre les forces armées de la République du Yémen et celles de l’ancien Sud rattaché en 1990).

Ne doit-on pas voir dans le peu d’attention accordé au mouvement des Houthis, notamment par Gamal Ben ‘Umar, comme une erreur dans la grille de lecture des dynamiques politiques au Yémen ? Ou comme l’influence de l’Arabie Saoudite, pivot de l’Initiative du Golfe, soucieuse de minimiser l’influence chiite (et donc de l’Iran) au Yémen… La conséquence, aujourd’hui, c’est que les Houthis se sont emparés des principaux centres du pouvoir, dans la capitale, et occupent désormais une place centrale dans le jeu politique au Yémen, sans qu’aucun des acteurs internationaux n’ait anticipé un tel scénario.

Alors que Sudistes et Houthis acceptent finalement de participer à la Conférence de dialogue national, que les membres du Comité technique ont pratiquement terminé les tâches qui leur étaient assignées, demeurait la question, parmi les plus épineuses, de déterminer nombre de délégués ainsi que leurs répartitions selon les partis et acteurs représentés…

Tandis que ce dernier sujet est débattu, comme convenu, par les membres du Comité technique, la pression exercée par Gamal Ben ‘Umar s’accroît, puisqu’il est pour lui impératif de se plier au calendrier inscrit dans l’Initiative. Radhya Al-Mutawakel (membre du Comité technique) relate que Gamal Ben ‘Umar entra dans la salle dans laquelle s’entretiennent les membres du Comité technique, au moment de la discussion sur le nombre et la répartition des délégués : l’envoyé spécial de l’ONU requiert alors des leaders des partis politiques de s’isoler avec lui du reste du groupe. Ces derniers s’exécutent et discutent seuls, pendant que les membres du Comité technique attendent. Quelques instants plus tard, ils reviennent au sein du Comité, avec un accord sur le nombre et la répartition des délégués, qui est adopté sans vote. Deux membres du Comité des représentants des « Jeunes révolutionnaires indépendants », Radhya Al-Mutawakel et Maged Al-Madhagi, démissionnent en signe de protestation et rendent publique cette manœuvre…

Les délégués de la Conférence de dialogue national

La Conférence de dialogue national est inaugurée le 18 mars 2013. Cinq cent soixante-cinq délégués, représentant une certaine diversité politique, sociale et géographique, ont pour mission de négocier sur les différents sujets définis par le Comité technique, pendant une période de six mois.

Les représentants des partis politiques sont désignés par ces derniers, les représentantrs des Houthis par leur chef, Abdel Malek Al-Houthi, et ceux du mouvement du Sud par quelques-uns de ses leaders… La représentation du mouvement du Sud fut ainsi un objet de polémique durant la Conférence. En effet, les représentants du Sud ont été fortement critiqués, ne bénéficiant d’aucune légitimité populaire. Par ailleurs, des activistes du Sud connus ne se sont pas présentés comme délégués par peur des représailles annoncées par une des branches armées du mouvement… Enfin, plus de soixante-dix délégués sont désignés par le président de la Conférence (des intellectuels, issus des minorités sociales ou religieuses, des professeurs d’université…). Les groupes représentant la société civile, les jeunes indépendants (révolutionnaires), les femmes indépendantes, sont eux sélectionnés par le secrétariat de la Conférence. Si la diversité est respectée, la sélection donne cependant la part belle aux élites de la société, ce qui se reflétera au cours des débats, tenus dans le luxueux hôtel Mӧvenpick, dans la capitale Sana’a.

Les sujets de débat dans la Conférence de dialogue national

Les délégués sont répartis en neufs groupes de travail : la construction de l’État, les droits et les libertés, la question du Nord, la question du Sud, l’armée et la sécurité, la justice de transition, le développement durable et global, la bonne gouvernance et les institutions indépendantes ; et la direction des différents groupes de travail est constituée en parité entre hommes et femmes.

La question de la séparation du pays entre les anciennes entités du Nord et du Sud apparaît comme un des sujets brûlants de la Conférence. Les délégués du mouvement du Sud la réclame, alors que les autres groupes représentés optent pour la formation d’un État fédéral (le parti Al-Islah, initialement, a présenté un modèle d’organisation étatique centralisé, mais il changera sa position au cours des négociations), dont le nombre de régions (deux pour le parti socialiste, cinq ou six pour les autres formations) et l’étendue de leurs pouvoirs doivent encore être discutés.

Un autre thème qui a provoqué un vif écho dans la société est celui du rapport entre la religion et l’État – traité par le groupe de travail en charge de la construction de l’État. Pour comprendre l’enjeu du débat, il est important de rappeler que, depuis la guerre civile de 1994, le parti socialiste s’est rangé à l’approche islamiste : la religion est la principale source des lois (comme inscrit dans la Constitution de 1990). Durant la Conférence, aucun des partis n’a remis en question cet équilibre ; ce sont les jeunes, les femmes et les Houthis qui ont soulevé la question. Les jeunes et les femmes s’inspirent des premiers articles de la Constitution tunisienne (en cours d’élaboration au même moment). Ils définissent l’Islam comme religion de l’État, mais ne précisent pas que la Charia (loi islamique) doit être reconnue comme une source des lois. Cette référence est particulièrement importante pour le mouvement des femmes, puisque la Charia, si elle est entendue comme unique source des lois, s’applique alors dans le code du statut personnel (qui régit les questions du mariage, divorce, la garde des enfants, etc.). En d’autres termes, la Constitution tunisienne propose une distinction entre l’État et la religion ; elle fait également mention d’un État civil, qui n’était pas une idée mise en avant par les partis yéménites, alors qu’elle constituait un des principes pour lesquels les révolutionnaires avaient mené la lutte.

Les délégués Houthis (Chiites) soutiennent également l’idée d’une séparation de la religion et de l’État, visant à lutter contre la propagation de la doctrine sunnite sur des territoires chiites. Une illustration, selon eux, en seraient les programmes scolaires publics, qui auraient encouragé l’expansion de la doctrine sunnite.

Dans un premier temps, le groupe s’entend sur la place de la Charia comme « source principale de la législation » (et non plus « unique »). Un tel accord engendre une certaine contestation menée par les conservateurs, comme par exemple Abdel Magid Al-Zandani, appartenant à la branche des salafistes-islamistes, un des membres fondateurs du parti Al-Islah, qui a alors émis une fatwa d’excommunication des trente-sept membres du groupe de travail de la construction de l’État… Lesquels ont répondu par l’adoption d’un nouveau principe, la criminalisation de tout acte d’excommunication, qu’il s’agisse de citoyens ou de groupes constitués. Par ailleurs, les membres du groupe de travail de la construction de l’État se sont finalement entendus sur le fait que la Charia ne serait plus considérée comme une source « principale » de la législation, mais comme une source parmi d’autres…

Je connais un certain nombre de délégués, pour les avoir rencontrés durant de la révolution, et je connais certains d’entre eux depuis de nombreuses années. J’ai donc suivi les débats de la Conférence de dialogue national à travers leur rencontre, et il est apparu que les groupes les plus organisés, comme les partis politiques, ont eu la capacité d’imposer leurs positions sur les différents sujets discutés (particulièrement dans les groupes de travail comme celui sur la construction de l’État), ce qui n’a pas été le cas d’autres groupes, comme celui des femmes (qui n’ont pas véritablement réussi à s’unifier afin d’influencer les prises de décisions) ou comme les représentants de la société civile, qui ont trouver peu de thèmes sur lesquels ils pouvaient parvenir à un consensus entre eux. Seuls les jeunes réussirent à s’organiser un peu mieux, avec le support fourni, notamment, par l’ONU.

Pourtant, l’influence des jeunes ainsi que celle des femmes semblent s’être exercées à différents niveaux. Tout d’abord, ils réussirent à discuter de sujet que les forces politiques classiques n’auraient pas mis sur la table, comme celui que nous venons d’évoquer. En outre, les positions qu’ils ont acquises dans les différents groupes de travail leur ont permis de se faire entendre : les jeunes et les femmes ont souvent été désignés comme les secrétaires des groupes ou sous-groupes de travail, tâches que les représentants politiques ne désiraient pas effectuer, préférant passer leurs après-midis à mâcher le qat entre convives [ndlr : le qat, végétal aux vertus euphorisantes, typique des coutumes du Yémen].

Il ne faudrait pas croire, en effet, que toutes les discussions et négociations se sont déroulées au Mӧvenpick. En effet, les délégués de la Conférence se sont plus souvent retrouvés dans l’ambiance informelle de ces parties de qat, où la mixité est exclue. Les femmes n’y pouvaient donc exercer aucune influence…

Un dialogue qui se déroule sans le peuple

Les négociations ont suivi leur cours alors que le pays était exsangue.

Les indicateurs économiques sont alarmants. Le Yémen vit une crise humanitaire sans précédent. De même, durant les négociations, les assassinats continuent de se perpétuer, même contre les délégués.

Les discussions se déroulent au sein d’une certaine élite et la population n’y prend part que de manière très marginale ; elle a difficilement accès aux objets discutés et aux décisions qui sont prises. Quelques rares mécanismes sont mis en place. Il en est ainsi d’une série d’entretiens qu’organisent le secrétariat en charge de l’organisation de la Conférence de dialogue national entre les délégués et des experts, des membres de la société civile, des personnes ressources, etc. Certaines agences des Nations unies mettent en place des débats publics, sous les tentes, avec parfois la présence de délégués de la Conférence. Mais ces initiatives ne tiennent pas compte que, dans de nombreuses régions du Yémen, la mixité dans un tel espace est difficilement acceptée. Ainsi, ces réunions rassemblent en général des hommes. Enfin, le site internet ouvert par le secrétariat qui organise la Conférence permet aux lecteurs d’interagir ; mais les masses populaires n’ont pas accès à ces technologies. On constate donc que les mécanismes qui permettaient de relier les délégués à la population ont été limités. On citera encore quelques campagnes télévisuelles d’information…

Toutefois, beaucoup de Yéménites placent de grands espoirs dans ces négociations qui devaient résoudre tous les problèmes du pays.

La distance qu’instaurent particulièrement les élites des partis politiques (notamment socialistes, islamistes, nassérien) avec la population n’est pas nouvelle. Durant la révolution, les leaders des partis d’opposition se sont ainsi illustrés par leur absence presque totale de la place du Changement.

Le « succès » de la Conférence

La Conférence tient ses promesses et, malgré quelques retards sur le calendrier dus aux discussions acharnées sur les circonscriptions régionales du futur Yémen, elle est officiellement clôturée le 25 janvier 2014.

Un problème, toutefois : 1.400 recommandations sont inscrites dans le rapport final !

Les décisions de la Conférence peuvent être considérées comme des avancées dans de nombreux domaines. Mais, alors que la Conférence de dialogue national avait pour tâche de définir les principes qui devaient être traduits dans la Constitution, les délégués ont outrepassé cet objectif et exprimé des principes qui sont à la fois d’un ordre constitutionnel et d’un ordre législatif. Par conséquent, le mélange des genres crée un flou qui permet aux membres du Comité en charge de l’écriture de la constitution d’interpréter bon nombre de ces décisions, ce qui génère chez d’aucun une vive inquiétude… Ainsi, la constitution pourrait contenir des éléments qui iraient à l’encontre des recommandations formulées.

Le Yémen est considéré comme un modèle de transition dans la région. Tout le monde se félicite, notamment Gamal Ben ‘Umar, qui donne la cadence au processus ; et la communauté internationale se rassemble pour féliciter le président de la Conférence, et réassure son soutien financier pour la période de transition.

Comme inscrit dans l’Initiative du Golfe, le président est tenu de former un Comité de rédaction de la nouvelle constitution. Ce dernier est composé à la fois de juristes et de personnalités souvent académiques. En réalité, sa composition procède d’un savant équilibre entre les différents membres affiliés ou sympathisants des partis politiques, et d’une tentative de se plier aux quotas (des femmes, des jeunes et géographique).

Les membres de ce Comité constituant se sont rapidement mis au travail, parce qu’ils ne disposaient que de trois mois, selon le calendrier de l’Initiative du Golfe, pour présenter une première mouture de la Constitution.

À ce stade, la question que tous se posaient était de savoir si, incha’Allah, le processus en cours avait définitivement éloigné la menace d’une guerre civile au Yémen…

1 Comment

Pingback: YÉMEN – Histoire d’une &laqu...