« Un régime corrompu n’est pas nécessairement sur le point d’être détruit. Il peut durer longtemps. J’irai même plus loin : il est possible, dans certains cas, qu’un régime corrompu soit la moins mauvaise solution à un problème donné ou la meilleure réponse à une conjoncture. Reportez-vous à l’Allemagne des années 30. La division des masses allemandes, le fanatisme des extrêmes, le totalitarisme des partis étant donnés, la république de Weimar était une république corrompue. Mais la meilleure solution était peut-être de faire vivre cette république corrompue le plus longtemps possible. Il est dangereux de dire : ce régime est corrompu, il faut le détruire. La corruption peut être indépendante de la volonté des hommes, refléter une situation économique et sociale, ou encore une division profonde de l’opinion publique. En une telle conjoncture, on n’a d’autre choix qu’entre prolonger le régime corrompu ou donner à un homme, à un groupe d’hommes ou à un parti le droit discrétionnaire d’imposer sa volonté à tous. » (Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme)

Il y a des démocraties exemplaires, d’autres plus imparfaites, certaines le sont très peu (démocratiques…), voire pas du tout, même si elles s’affichent comme telles (comme c’était le cas des « démocraties populaires »). À quel niveau de dysfonctionnements institutionnels, de corruption, de manipulation des résultats peut-on et même doit-on considérer qu’on n’est plus « en démocratie » ? C’est une question ancienne (sans doute aussi vieille que la démocratie) et toujours d’actualité.

Deux choses sont certaines : l’Afghanistan n’est ni une démocratie à la scandinave (le point mérite à peine d’être explicité)… Ni la Corée du Nord. Car il s’y déroule des élections, qui sont à peu près libres, même si leur déroulement est loin de la perfection.

La réponse à la question « l’Afghanistan est-il une démocratie ? » est donc nécessairement nuancée.

Pour qu’un régime puisse être qualifié de démocratique, il faut a priori deux conditions : que « le peuple » puisse désigner librement ses représentants ; et que l’organisation constitutionnelle du pays permette à ces représentants élus de déterminer – ou à tout le moins de peser de façon décisive sur – le cours politique du pays, sans qu’ils en soient empêchés par une instance parallèle ou supérieure (une chambre haute, un Guide suprême, un conseil de la Révolution…) désignée de façon non démocratique et qui « surdéterminerait » l’ensemble du système politique.

Avant d’examiner et d’apprécier le fonctionnement de la démocratie afghane, il faut donc brièvement rappeler le cadre constitutionnel dans lequel cette démocratie s’inscrit…

Le cadre constitutionnel afghan : un régime présidentiel de type américain

Le régime qui prévaut actuellement en Afghanistan est né dans la douleur, au terme d’une histoire constitutionnelle ancienne, tragique, et longtemps marquée par l’influence française.

L’histoire constitutionnelle afghane (et celle de l’État afghan, distinct de l’empire perse) est née en 1747, avec la désignation du roi Ahmad Shah Durrani par une « Loya Jirga » (la Grande assemblée de notables qui est, en Afghanistan, le pouvoir constituant, la source de tout pouvoir).

Entre 1747 et 1973, l’Afghanistan est régi par une monarchie, qui est d’abord une monarchie absolue, dans laquelle le roi cumule tous les pouvoirs, civils et militaires ; il est également chef religieux.

Il faut attendre 1923 – après une guerre d’indépendance d’à peine trois mois, en 1919, qui mit fin à la tutelle britannique– pour que le pays, devenu totalement indépendant, se dote d’une première véritable constitution, octroyée par le roi Amanullah Khan, monarque réformiste, occidentalisé, « éclairé », qui engage une politique de modernisation sans doute trop rapide pour la société afghane et surtout ses élites traditionnelles. Sa politique d’occidentalisation accélérée cause sa chute au début de l’année 1929, et il est remplacé par Mohamed Nader Shah. Revenant sur les aspects les plus « laïcs » ou « progressistes » de la constitution de 1923, Nader Shah fait adopter en 1931 une constitution marquée par les références à l’Islam.

Son fils lui succède sous le nom de Mohammed Zaher Shah. Il sera le dernier roi d’Afghanistan.

En 1964, le roi Zaher remet en chantier une nouvelle constitution, avec l’aide d’un expert français, le conseiller d’État Louis Fougère. La constitution de 1964 instaure un régime parlementaire, où le roi partage le pouvoir législatif avec les deux chambres du parlement : la Wolesi Jirga (la chambre des députés, qui sont élus au suffrage universel) et la Meshrano Jirga (le sénat, dont les membres sont en partie élus, en partie nommés par le roi).

La période qui s’ouvre est encore considérée comme l’« âge d’or » de la démocratie en Afghanistan, en même temps qu’une période de modernisation accélérée de la société…

Elle s’achève avec le coup d’État de 1973, monté par le cousin du roi, Mohamed Daoud Khan, qui dépose le souverain, déclare la république et s’en proclame président.

Le pays s’engage dans un long tunnel de troubles, de coups d’État, de guerre civile ; le régime devient « une dictature tempérée par l’assassinat », pour reprendre la formule de Custine à propos de la Russie tsariste.

Daoud est assassiné en avril 1978, lors d’un soulèvement procommuniste, et l’Afghanistan devient la république démocratique d’Afghanistan (c’est-à-dire le contraire d’une démocratie…).

Pour éviter que le pays n’échappe à son influence, l’URSS intervient en décembre 1979 : les Soviétiques ont leur guerre du Vietnam, qui causera un peu plus de 14.000 morts dans leurs rangs, entre 850.000 et 2 millions du côté afghan (ainsi que des millions de réfugiés dans les pays voisins), laissera exsangue l’Afghanistan et ne contribuera pas pour peu à la fin de l’URSS.

Une nouvelle constitution est adoptée en 1980 ; deux autres suivront en 1985 et 1987.

Les Soviétiques se retirent en mai 1989, mais, contrairement aux attentes des uns et aux craintes des autres, le régime communiste « tient » encore trois ans, pour ne s’effondrer qu’en avril 1992 sous les coups des Moudjahiddines.

Quatre années de guerre civile s’ensuivent, marquées par l’affrontement des seigneurs de la guerre (dont les deux principaux sont le commandant Massoud et Gulbuddin Hekmatyar) qui ont fait tomber le régime prosoviétique et se disputent désormais le pouvoir, en détruisant consciencieusement Kaboul.

Le régime des Talibans, sa chute, et l’adoption de la constitution de 2004

Plus ou moins téléguidé par le Pakistan, le mouvement des Talibans prend progressivement le contrôle du pays à partir d’octobre 1994 ; Kaboul est pris le 27 septembre 1996.

Les Talibans s’imposent militairement, mais aussi parce que la population, épuisée par la guerre, se résigne à leur férule moyenâgeuse en échange d’un retour à l’ordre. La guerre continue néanmoins dans le nord-est avec Massoud, qui résiste au régime des Talibans depuis son fief du Panchir.

Le pays prend le nom d’Émirat islamique d’Afghanistan.

La question est de savoir s’il s’agit encore d’un État, ou d’un simple pouvoir de fait dirigé depuis Kandahar par le mollah Omar, désigné « Commandeur des Croyants » par une assemblée de dignitaires religieux. Le régime dure officiellement d’octobre 1996 à décembre 2001.

Ce régime est dépourvu de constitution (la notion est d’ailleurs contraire à sa vision islamique d’une organisation politique, le pouvoir n’appartenant qu’à Dieu et le Coran étant la seule véritable « constitution » digne d’une société musulmane) ; il n’est reconnu au plan international que par le Pakistan, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Ce régime « a-constitutionnel » et « a-étatique » qui vit en dehors de la communauté internationale (hormis quelques rares pays amis) n’est pas sans rappeler celui des Khmers rouges.

Même si les exactions du régime lui ont aliéné la sympathie de l’opinion mondiale et ont accru les tensions avec la communauté internationale, ce sont les attentats du 11 septembre 2001 organisés par Al-Qaïda qui causent sa chute.

Après le refus des autorités talibanes d’extrader Ben Laden et les cadres de son organisation qui s’abritent en Afghanistan, l’ONU autorise les États-Unis à utiliser la force, et l’intervention militaire américaine débute dans les premiers jours d’octobre 2001. La guerre dure moins de deux mois. En novembre 2001, les Moudjahiddines s’emparent de Kaboul.

À la chute du régime des Talibans, les principales factions afghanes sont réunies sous l’égide des Nations Unies à Bonn entre le 3 et le 6 décembre 2001. Les Accords de Bonn du 5 décembre 2001 règlent l’organisation provisoire des pouvoirs afghans, en attendant qu’une constituante ne définisse un nouveau régime définitif. Ils rétablissent la constitution de 1964, à cette différence près – mais elle est capitale – que le roi Zaher Shah, ayant refusé de reprendre son trône, est remplacé par l’homme fort des Américains : Hamid Karzaï. Un peu comme l’avait été le roi Ahmad Shah en 1747, le nouveau président est intronisé en juin 2002 par une « Loya Jirga d’urgence », qui, conformément aux Accords de Bonn, est ouverte par l’ancien souverain, rappelé de son exil romain pour accompagner son pays sur la voie de la paix.

Une nouvelle constitution est préparée, avec l’aide, comme pour celle de 1964, d’un expert français, feu le professeur de droit Guy Carcassonne.

La « Loya Jirga constituante » est réunie le 14 décembre 2003 ; elle approuve le 3 janvier 2004 la constitution, qui est promulguée le 26 janvier par le président Karzaï.

Un régime de type américain : dualisme et séparation des pouvoirs

Le régime mis en place par la constitution de 2004 est dualiste en ce qu’il repose sur deux centres politiques légitimés par l’élection : le président de la république, élu au suffrage universel direct, et le parlement, composé de deux chambres : la chambre du peuple (Wolesi Jirga), chambre basse dont les députés sont également élus au suffrage universel direct, et le sénat (Meshrano Jirga), dont les membres sont pour la plupart élus par les conseils de province et de district.

C’est aussi un régime de séparation stricte des pouvoirs exécutif et législatif.

Alors que la constitution de 1964 avait mis en place un régime parlementaire (avec le roi comme centre et moteur de l’exécutif, c’est-à-dire tout à la fois concepteur et conducteur de la politique de la nation), la constitution de 2004 est en revanche fortement influencée par le modèle américain. C’est en effet un régime non pas parlementaire (dans lequel le gouvernement et son chef sont issus de la majorité parlementaire, s’appuient sur elle et la maîtrisent – par le biais du parti majoritaire et par le moyen ultime de l’arme de la dissolution), mais un régime de séparation stricte des pouvoirs : le président tire sa légitimité de son élection au suffrage universel, il n’est pas soumis au risque de renversement par le parlement et ne peut dissoudre la chambre basse. En revanche, le parlement non seulement vote les lois, mais la chambre des députés, la Wolesi Jirga, contrôle l’action du gouvernement, notamment par le pouvoir d’approuver la nomination des ministres et la possibilité qui lui est donnée de les « démettre ».

L’avantage d’un tel système sur un régime parlementaire « classique » est principalement qu’il crée un lien démocratique direct et fort entre le chef de l’exécutif et les électeurs – alors que ce lien n’existe pas dans le cas d’un monarque héréditaire (et donc, par définition, non élu) qui gouverne effectivement son pays, ou lorsqu’il est indirect, lorsque le « vrai » pouvoir est détenu par le premier ministre issu du parti majoritaire à la chambre basse.

On comprend que, s’agissant d’un pays fragile comme l’Afghanistan, dépourvu de traditions démocratiques, parlementaires, et de partis solidement organisés, le choix ait été fait de préférer un système dans lequel le leader soit directement choisi par les électeurs, puisse se prévaloir de cette légitimité démocratique forte et n’ait pas à craindre d’être « renvoyé » à tout moment par une coalition purement négative à la chambre basse du parlement. C’est ce que permet un régime de type américain.

Mais le risque que recèle d’une telle architecture constitutionnelle est celui du blocage, qui peut se produire lorsque – comme c’est le cas depuis novembre 2016 – le parlement, mécontent de l’action du gouvernement, entreprend de bloquer l’action de celui-ci, au risque de le fragiliser davantage, dans un contexte où le danger taliban appellerait au contraire un pouvoir exécutif cohérent, uni et énergique. Ce risque de blocage est à l’inverse minime dans un régime parlementaire, lorsque le parti majoritaire n’a ni l’envie ni les moyens de bloquer l’action du gouvernement.

Une démocratie impossible ou une démocratie qui s’enracine « malgré tout » ?

La démocratie qui fonctionne en Afghanistan est-elle « hors-sol », aussi déplacée et inapplicable que l’avait été la constitution « moderne » élaborée par le roi Amanullah ?

Le débat théorique : la démocratie est-elle possible en Afghanistan ?

Pour un ensemble de raisons sociales, culturelles et politiques, la démocratie serait impossible en Afghanistan

Une démocratie importée – Ainsi, cette démocratie aurait été imposée par l’étranger ; elle serait un produit d’importation. Cette démocratie ne serait pas un régime authentiquement afghan ; elle aurait été imposée au pays par les Occidentaux à la chute du régime des Talibans, et elle serait donc illégitime.

L’Islam, un autre facteur négatif pour la démocratie. L’Islam serait incompatible avec la démocratie, car le pouvoir n’appartient qu’à Dieu, qui l’exerce à travers ceux qui connaissent sa parole, les dignitaires religieux. Même la notion de constitution serait contraire à l’Islam, puisque le Coran fournirait toute l’organisation nécessaire à une société musulmane.

L’arriération économique et l’analphabétisme – La démocratie serait impossible dans un pays aussi arriéré ; il lui faudrait un minimum de développement économique, social, culturel, pour se déployer. Jusqu’à l’atteinte de ce seuil de développement, le meilleur régime serait une dictature énergique et si possible « bienveillante ».

L’analphabétisme d’une partie de la population afghane serait aussi un obstacle à la démocratie.

L’absence de tradition démocratique – Si l’on excepte la brève période 1964-1973, l’Afghanistan n’a pas connu de véritable démocratie. Il serait donc illusoire de vouloir instaurer celle-ci aussi brutalement.

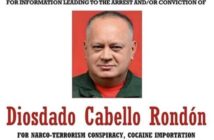

La corruption généralisée – Selon Transparency International, l’Afghanistan serait le troisième État le plus corrompu au monde.

Cette corruption généralisée empêcherait de préserver au sein de l’État afghan le moindre organisme – judiciaire, ou commission de surveillance des élections – suffisamment intègre pour jouer le rôle d’arbitre impartial dans un processus électoral.

Le tribalisme – Il n’y aurait pas de nation afghane, mais une mosaïque de peuples : les Pashtouns (42% de la population), les Tadjiks (27-30%), les Hazaras (8-10%), les Turkmènes (3%), les Ouzbeks, etc.

L’unité religieuse n’existe pas davantage, puisque la population, musulmane à 99%, se divise entre sunnites (85 à 90%) et chiites, les Hazaras (10-15%).

Le refus de la modernité – La société afghane serait rétive à la modernité – non à la modernité technologique (le téléphone portable y a autant de succès qu’ailleurs dans le monde, de même que les gros 4×4…), mais à la modernité sociale, dont le symbole est l’égalité entre les hommes et les femmes.

L’insécurité due aux Talibans et la nécessité d’un pouvoir fort – Cette insécurité est réelle, elle s’est même accrue ces dernières années, et elle constitue un obstacle évident au bon déroulement de tout processus électoral démocratique.

Au surplus, un régime démocratique – surtout affaibli par des fraudes qui diminuent fortement la légitimité des élus – ne serait pas la meilleure solution pour lutter contre l’insurrection talibane. La démocratie serait par essence un régime qui divise, là où tous les Afghans de bonne volonté devraient s’unir pour faire face à la menace que font peser les Talibans.

Mais ces obstacles (apparents ?) à l’instauration d’une démocratie en Afghanistan sont-ils insurmontables ?

L’incompatibilité fondamentale, irréductible, entre l’Islam et la démocratie ?

Interprété de la façon la plus extrême – celle qui prévalait, par exemple, sous le régime des Talibans, dans le cadre de l’Émirat islamique d’Afghanistan -, l’Islam est incompatible avec toute forme un tant soit peu moderne d’organisation de la société : il est hostile au concept d’État, à celui de constitution, à la séparation des pouvoirs, à la démocratie, à la laïcité, à l’égalité hommes/femmes, etc.

Cela n’a pas empêché des sociétés profondément musulmanes et des régimes politiques se réclamant de l’Islam d’adopter à peu près toutes les formes politiques (monarchie, théocratie, république parlementaire, république populaire, dictature…), et l’Afghanistan en a fait lui-même l’expérience.

La connaissance historique, l’observation des faits et la simple logique conduisent donc à cette conclusion que l’Islam n’est incompatible avec aucune forme politique, y compris une démocratie dans le cadre d’un régime laïc des plus modernes.

Le propre d’un texte religieux (le Coran, la Bible, le Capital…), est en effet qu’on peut lui faire dire tout et n’importe quoi, même des choses sensées… Il suffit de dire que le pouvoir n’appartient qu’à Dieu, qui l’exerce par le moyen des représentants élus du peuple, et on a la démocratie – et peut-être une démocratie plus légitime, plus authentique, plus honnête que celles qui fonctionnent dans les sociétés occidentales « matérialistes », puisque toute atteinte à cette démocratie, toute fraude, seraient des insultes à Dieu, crime infiniment plus grave qu’une simple violation du code électoral…

Tout dépend de la position de force et de l’ambition politique de celui qui interprète les textes, et il faut certainement inverser la formule de Péguy : tout commence en politique, par la volonté qu’ont certains individus d’exercer le pouvoir, et finit en mystique (religieuse, idéologique, raciale,…), celle que l’on met en avant pour justifier a posteriori cette revendication du pouvoir, pour légitimer son exercice, sa conservation, le refus de son partage.

C’est donc sans aucune hypocrisie ou espérance excessive que les Accords de Bonn qui ont remis sur pied l’État afghan à la chute du régime des Talibans ont pu considérer comme compatibles l’Islam et la démocratie – puisqu’ils reconnaissaient « le droit du peuple afghan à déterminer librement son propre avenir politique conformément aux principes de l’Islam, de la démocratie, du pluralisme et de la justice sociale ». Pour la communauté internationale, une « démocratie musulmane » n’était donc pas plus impossible qu’une « démocratie chrétienne ».

Il en va de même de l’affirmation selon laquelle la constitution afghane aurait été « imposée » par les Occidentaux.

C’est peut-être partiellement vrai. Mais c’était le cas en Allemagne et au Japon en 1945, et cela n’a pas empêché ces pays de s’approprier ces régimes démocratiques qui leur étaient imposés par leurs vainqueurs.

L’absence de nation afghane, la division de la population en ethnies n’est pas non plus rédhibitoire. Il y a une nation afghane, divisée en ethnies différentes, sans doute, mais aussi réelle que certaines nations européennes pourtant formées de communautés distinctes : son unité repose sur la volonté farouche du peuple afghan de préserver l’indépendance du pays – c’est, après tout, ce qui a fait naître le sentiment français au temps de Jeanne d’Arc…

L’absence de tradition démocratique ? Sans doute, mais toutes les démocraties, par définition, sont passées par là. Il n’y avait que très peu de tradition démocratique en Allemagne et au Japon en 1945…

L’impossibilité de créer un État laïc dans un pays musulman ? C’est oublier que, précisément, l’Afghanistan a été créé de façon purement laïque par la Loya Jirga de 1747 qui a désigné roi Ahmad Shah Dourani.

L’« arriération » du peuple afghan ? Cet argument est à manier avec précaution, tant le résultat de récents scrutins dans certaines des plus vieilles démocraties occidentales pourrait aussi conduire à douter de la maturité de leurs électeurs – on est toujours l’arriéré de quelqu’un…

La corruption ? Il est à peine besoin de souligner qu’à part quelques démocraties scandinaves exemplaires, la corruption existe partout, sous des formes et à des degrés divers. La question n’est pas celle de son existence, mais celle de son ampleur et de son caractère ou non contrôlé.

Les difficultés matérielles et sécuritaires d’organisation du scrutin

C’est probablement la vraie question que pose la réalisation effective de la démocratie en Afghanistan : si le coût des scrutins est largement supporté par les bailleurs de fonds étrangers, leur organisation n’en demeure pas moins difficile.

Les routes étant impraticables en hiver, sur une partie du territoire, la tenue d’élections est impossible pendant une période de l’année.

L’insécurité due aux Talibans a gêné l’organisation des élections, surtout des élections législatives.

C’est à cause des menaces proférées par les Talibans que la Commission électorale, lors du scrutin de 2010, a renoncé à ouvrir un peu plus de 1.000 bureaux de vote, soit près de 15% du nombre total de ceux qui étaient initialement prévus (6.835). Par ailleurs, plusieurs candidats ont été tués lors des scrutins de 2005 et 2010.

En définitive, la question n’est pas tant de savoir si, pour des raisons théoriques ou matérielles, la démocratie serait impossible en Afghanistan, que d’apprécier si celle qui fonctionne depuis 2004 dans ce pays revêt un minimum de caractère authentique.

Une démocratie qui s’enracine ou qui a définitivement déraillé ?

Le déroulement chaotique des élections présidentielles et législatives entre 2004 et 2014 a été émaillé de fraudes, mais leur ampleur fut limitée et leurs conséquences, non déterminantes.

Lors du scrutin présidentiel du 9 octobre 2004, Hamid Karzaï – déjà président de l’Administration intérimaire depuis la Loya Jirga d’urgence de juin 2002 – obtient plus de 55% des voix, ce qui lui épargne la peine d’un deuxième tour.

Le scrutin est marqué par des fraudes, qui n’auraient toutefois représenté qu’environ 1% des suffrages et sont donc considérées par l’ONU comme n’ayant pas remis en doute le résultat.

Les premières élections législatives se déroulent le 18 Septembre 2005, soit un peu plus d’un an après la date de juin 2004 qui était prévue par les Accords de Bonn. L’organisation du scrutin a été retardée en raison de l’insécurité (due aux Talibans) qui règne alors dans certaines régions du pays.

Quelque 2.700 candidats (dont 328 femmes) se présentent lors de ce premier scrutin législatif organisé depuis la disparition du régime constitutionnel parlementaire de Zaher Shah.

L’annonce des résultats est retardée au 12 novembre en raison des accusations de fraudes portées dans certaines des 249 circonscriptions.

Mais, avec les élections présidentielles de 2009, la démocratie afghane sort une première fois des rails…

Lors des élections présidentielles du 20 août 2009, les fraudes sont cette fois tellement massives que le président Karzaï accepte que son score, initialement proche de 55%, soit ramené par la Commission électorale indépendante (organisme soutenu par l’ONU) un peu en dessous de ce seuil (49,67%). Son concurrent Abdullah Abdullah est crédité quant à lui de 30,59% des suffrages.

Un deuxième tour devait donc être organisé le 7 novembre 2009, mais Abdullah Abdullah annonce le 1er novembre qu’il jette l’éponge, faute d’assurances suffisantes sur le déroulement rigoureux du scrutin. Dans ce contexte – et eu égard aux difficultés d’organisation de ce second tour (dont l’arrivée de l’hiver dans les montagnes), et au climat de terreur créé par les Talibans -, la consultation est annulée, et le président Karzaï est reconduit dans ses fonctions le 2 novembre 2009.

Les élections législatives se tiennent, elles, le 18 septembre 2010 – alors qu’elles auraient dû l’être, aux termes de la constitution, en mai de la même année.

Le scrutin est marqué par une très faible participation (de l’ordre de 36%), due en partie au climat d’insécurité que font régner les Talibans.

L’élection présidentielle de 2014 : le déraillement de trop ?

Puisque, selon la constitution de 2004, le président Karzaï ne peut se présenter en 2014 pour un troisième mandat, une élection présidentielle est organisée, cette année 2014, pour désigner son successeur.

Le premier tour de l’élection se déroule le 5 avril 2014. Il place largement en tête Abdullah Abdullah, avec 45% des voix, devant Ashraf Ghani (32%). Le candidat considéré comme « celui du président Karzaï », Zalmaï Rassoul, n’obtient que 11% des suffrages.

Un second tour, entre Abdullah et Ghani, est donc organisé (ce qui est une première depuis 2004) ; il se tient le 14 juin. Les résultats, tels qu’annoncés le 7 juillet par la Commission électorale indépendante, donnent Ghani vainqueur avec 56,4 % des voix, contre 43,5% à Abdullah Abdullah. Mais ce dernier refuse de reconnaître sa défaite, accusant son adversaire d’avoir bénéficié d’une fraude massive qui aurait privé de toute valeur le résultat…

Le secrétaire d’État américain, John Kerry, se rend alors à Kaboul pour obtenir que l’ensemble des votes soient recomptés sous l’autorité de l’ONU. Finalement, sous la double pression du gouvernement américain et du président Karzaï (qui menace de quitter le pouvoir avant que la situation ne soit clarifiée), les deux candidats acceptent le 19 septembre un partage du pouvoir : Ghani devient président, Abdullah est nommé « Chief of the Executive », un poste non prévu dans la constitution de 2004 et qui s’apparente à celui du premier ministre français sous la Vème République. Les deux hommes s’engagent à former un gouvernement d’union nationale (National Unity Government – NUG).

L’accord prévoit entre autres choses que la Commission électorale indépendante ne rendra pas publics les résultats exacts du second tour – il n’y a donc, d’une certaine façon, ni vainqueur ni vaincu à cette élection.

Les élections législatives qui auraient dû se tenir en juin 2015 ne l’ont toujours pas été

L’une des raisons de ce report sine die est l’impossibilité pour les deux chefs de l’exécutif de se mettre d’accord sur une réforme de la loi électorale – une condition préalable à l’organisation d’un scrutin législatif, aux termes de l’accord passé entre eux en septembre 2014.

La question se pose dès lors : les élections présidentielles de 2014 se sont-elles soldées par une « sortie par le haut » ou constituèrent-elles un déraillement fatal ?

S’il faut trouver dans la crise politique de 2014 des éléments positifs, on en découvrira deux, l’un politique, l’autre institutionnel.

Au plan politique, le scrutin s’est achevé « malgré tout » pacifiquement. La crise politique s’est donc terminée sans recours à la force, sans même la constitution d’un « gouvernement parallèle » que certains partisans d’Abdullah Abdullah l’invitaient à constituer et qui aurait été la porte ouverte à un retour de la guerre civile. L’issue de la crise n’a pas non plus été imposée par les puissances étrangères « amies », même si la « capacité de persuasion » du gouvernement américain a joué à plein.

Au plan institutionnel, l’arrangement n’est pas sans intérêt. On le voit en France depuis 1958, le tandem président de la république/premier ministre est efficace… quand les deux hommes partagent un minimum de complicité personnelle, de connivence intellectuelle, de convergences de vues politiques. Au premier la fixation des grandes lignes de la politique du pays, la définition et la conduite de sa diplomatie ; au second la gestion du quotidien, de l’économie, du social (« l’intendance », aurait dit de Gaulle) et la coordination de l’appareil gouvernemental.

Tout cela étant dit, les inconvénients institutionnels et les risques politiques de cette sortie de crise sont peut-être plus importants encore que ses avantages

Au plan politique, en effet, le résultat est ce qu’il faut bien appeler « un déni de démocratie ».

Sans doute faut-il éviter les jugements excessifs sur ce qui constituerait des violations antidémocratiques de la constitution et de la volonté des électeurs (qui est bien au cœur du processus démocratique), car toutes nos « vieilles démocraties » occidentales connaissent de tels « arrangements ». Toutefois, le bilan de ces trois scrutins présidentiels afghans apparaît « quand même » peu satisfaisant.

La démocratie est comme la justice : un procès doit déboucher sur un verdict (sinon, il y a déni de justice), mais un verdict qui ne soit pas décidé avant l’exercice (sinon, il y a parodie de justice). Quelle que soit la façon dont le scrutin s’est déroulé, son résultat doit être certain et clair : soit il résulte du vote ; soit le différend est tranché par une instance incontestable. Or, la démocratie afghane ne semble pas en mesure, aujourd’hui, d’organiser une alternance crédible et solide : soit le résultat apparaît « forcé » en faveur du sortant (comme en 2009), ce qui dissuade son adversaire de poursuivre le match ; soit au contraire il ne débouche sur aucun résultat clair, comme en 2014.

Surtout, il y a déni de démocratie dès lors que le perdant ne reconnaît pas sa défaite, affichant par là même qu’à ses yeux le jeu n’a pas été « fair », donc que le vainqueur n’est pas légitime.

Les enseignements d’une « cohabitation » à hauts risques

Dès l’origine, en septembre 2014, les risques de cette « cohabitation » sont prévisibles.

Ils sont d’abord ceux d’une mésentente fondamentale entre les deux hommes. À supposer qu’elle n’existe pas déjà – ce qui serait surprenant, après les tensions qui ont existé entre eux à l’issue du deuxième tour -, cette mésentente risque d’apparaître et de s’aggraver à l’approche de la prochaine élection présidentielle, si chacun des deux envisage de s’y présenter. Il faut beaucoup de naïveté pour croire que ces deux adversaires politiques puissent, dans l’intérêt du pays, s’entendre de façon harmonieuse jusqu’à la fin du quinquennat. La vocation d’un vizir est de vouloir devenir calife à la place du calife, et la logique veut que le calife se débarrasse rapidement d’un vizir trop ambitieux…

Les risques sont ensuite ceux de désaccords profonds et irréductibles sur l’organisation du pays et la politique à mener. S’agissant de l’organisation du pays, le président Ghani, parce qu’il est pashtoun, est naturellement porté à un pouvoir central fort, celui qui a toujours assuré la domination de l’ethnie majoritaire sur les autres groupes ; tadjik (ou du moins considéré comme tel, car si sa mère l’est, son père est pashtoun), Abdullah Abdullah est favorable à une très large décentralisation, pour ne pas dire un État fédéral.

Quant à la politique à mener, on a vu en France pendant les trois « cohabitations » que le partage « au président les grandes décisions de politique étrangère et les questions de défense ; au premier ministre les questions économiques et sociales » est simple sur le papier, mais compliqué dans la réalité. Il y a des questions qui débordent ou qui impactent ces deux domaines.

Enfin, les nominations des hauts fonctionnaires et autres dirigeants de structures publiques sont sources d’importants risques de tensions. Et si l’un et l’autre des deux chefs de l’Exécutif entendaient « jouer le jeu », leurs entourages se chargeraient de les ramener au sens des réalités du pouvoir…

Et ces risques se sont réalisés…

D’abord contenues, ou dissimulées, les tensions sont apparues au grand jour à partir d’août 2016 (c’est-à-dire à la fin de la période de deux ans que couvrait initialement l’accord entre les deux candidats à la présidentielle de 2014), lorsque le « Chief Executive » a qualifié le président Ghani « d’impropre à occuper sa fonction ». Outre l’absence de la réforme électorale qu’il attendait (et qui aurait été, selon lui, une des conditions de l’accord passé entre eux), Abdullah Abdullah a dénoncé la prise de décisions unilatérales par le président, notamment dans les nominations d’ambassadeurs. Son propre parti, le Jamiat-e-Islami, l’a d’ailleurs accusé de ne pas avoir suffisamment cherché à défendre face au président les intérêts de ceux qui l’avaient soutenu en 2014…

Sur fond de crise économique, d’aggravation des tensions ethniques, de détérioration de la situation sécuritaire sous les coups des Talibans, l’opposition a appelé à la dissolution du gouvernement et le spectre d’une nouvelle guerre civile larvée, d’un coup d’État ou de la formation d’un gouvernement parallèle est réapparu. Car le « sous-produit » de l’arrangement de septembre 2014 et de la formation de ce gouvernement d’union nationale, c’est que, devant l’échec du gouvernement à redresser l’économie et à lutter contre l’insécurité, tout le « système » démocratique tend à être mis en accusation par l’opinion publique, et ce sentiment est exploité par ceux qui veulent le mettre à bas.

Un précédent dommageable et une démocratie d’équilibristes

Au plan institutionnel, l’arrangement de septembre 2014 a fragilisé la jeune démocratie afghane, dès lors qu’il n’était pas prévu par la constitution et qu’il n’a pas été avalisé par une Loya Jirga. Celle-ci devait être organisée dans les deux ans qui suivaient ; elle ne l’a pas été.

À propos de la « non réunion » de cette Loya Jirga, quatre interprétations sont ouvertes.

Il est toujours possible que la Loya Jirga n’ait pas été réunie pour des raisons purement matérielles.

Il est aussi probable qu’elle ne l’ait pas été car elle nécessiterait une élection parlementaire préalable, afin que les membres de la Wolesi Jirga qui doivent s’intégrer à la Loya Jirga soient eux-mêmes re-légitimés par le suffrage universel.

Mais il est aussi possible qu’aucun des deux dirigeants n’ait réellement souhaité voir institutionnalisé, inscrit dans la constitution, un partage du pouvoir qui pourrait le gêner par la suite, s’il entend se présenter à la prochaine élection présidentielle –que chacun espère évidemment remporter.

Enfin, les inconvénients institutionnels d’une telle réforme constitutionnelle ont pu apparaître de façon évidente, à la fois aux acteurs nationaux et à leurs partenaires étrangers. Ce qui ne marche déjà pas très bien en France lors des périodes de cohabitation (mais sans jamais déraper dans une guerre civile…) serait fondamentalement risqué et néfaste dans un pays comme l’Afghanistan.

L’espoir général serait donc que la prochaine élection présidentielle (prévue en 2019) se déroule dans des conditions suffisamment rigoureuses pour que son résultat soit (raisonnablement…) incontestable, et donc qu’un pouvoir présidentiel fort s’installe de nouveau dans ce pays. Un nouveau président élu dans de telles conditions pourrait toujours nommer un « Chief of the Executive », s’il le juge utile à sa gouvernance, mais sans que ce « quasi premier ministre » ne dispose d’une autorité due à sa reconnaissance constitutionnelle.

Au final, on peut sans doute se demander si le pur et simple retour à la constitution de 1964 et le rétablissement d’une monarchie « forte et éclairée » n’auraient pas constitué, en 2002, la meilleure solution pour l’Afghanistan, pour sa démocratie… « Père de la nation », le roi aurait joué le rôle de régulateur du système politique, de sage, de recours éventuel en cas de crise grave, le vrai pouvoir politique étant détenu par le premier ministre investi par le parlement.

Mais d’une part on ne refait pas l’Histoire ; d’autre part, si le roi Zaher disposait d’une forte « légitimité historique » (pour reprendre une expression gaullienne), il n’en aurait sans doute pas été de même avec son successeur. En tout état de cause, Zaher Shah est décédé en juillet 2007, à l’âge de 92 ans, et il aurait certainement été, les dernières années, trop malade pour exercer un fort pouvoir de régulation du système politique.

*

* *

La leçon de cette histoire constitutionnelle et politique est une leçon d’humilité.

Ce ne sont pas les constitutions qui font les grands hommes, ce sont ces derniers qui font les constitutions, du moins celles qui durent.

Les meilleures institutions au monde ne génèrent pas par elles-mêmes des Churchill, des de Gaulle, des Adenauer : elles leur permettent tout au plus de déployer leur génie. Ce sont les peuples qui produisent (ou pas) leurs leaders d’exception, et la démocratie n’est qu’une procédure parmi d’autres pour accoucher de ces dirigeants inspirés.

Apprécier la démocratie afghane, c’est se poser l’éternelle question du verre à moitié plein ou à moitié vide. Suivant son tempérament, ses humeurs du moment, sa philosophie de l’Histoire, la conception qu’on se fait de l’homme, on verra le verre plutôt plein ou plutôt vide, plutôt en train de se remplir ou plutôt en train de se vider…

En forçant un peu son optimisme, on dira que si le verre de la démocratie afghane n’est pas très rempli, il n’est pas vide pour autant.

Après tout, le président Karzaï a accepté de passer la main parce que la constitution lui interdisait de se représenter (une prohibition qui ne pèserait pas lourd, dans certains pays…), et son candidat n’est pas arrivé en tête (ce qui tendrait à démontrer que le scrutin n’a pas été « arrangé »). Au final, le pouvoir suprême a « quand même » été dévolu aux candidats choisis par le corps électoral – la présidence allant à celui qui était arrivé en tête. Tout cela n’est pas totalement négligeable.

L’article de Wikipédia (la version en anglais) consacré aux élections présidentielles de 2014 constate sobrement que « the election was the first time in Afghanistan’s history that power was democratically transferred ».

La question serait de savoir si le peu qui subsiste dans le verre de la démocratie afghane est le fait de la classe politique et de la société civile, qui tiennent à sauvegarder cet acquis chèrement payé, ou doit tout aux pressions internationales, et notamment américaines – ce qui accréditerait la thèse selon laquelle la démocratie est décidément, dans ce pays, un produit d’importation, pour ne pas dire un carcan imposé par l’Occident.

Plus importante peut-être que la question de l’« authenticité » de la démocratie afghane est celle de la légitimité des gouvernants de ce pays. On peut être mal (voire pas du tout) élu et devenir légitime par la qualité de sa gouvernance (ce fut presque le cas de Napoléon III à la fin de l’« empire libéral », en 1870) ; on peut aussi, à l’inverse, être élu dans des conditions irréprochables et être immédiatement considéré comme illégitime par le message que l’on porte (les islamistes du FIS en Algérie en 1992) ou le devenir rapidement par ses erreurs de politique (le président égyptien Morsi en 2013).

Il appartient dès lors aux responsables de l’État afghan, bien ou mal élus, d’affirmer leur légitimité par leur action bénéfique au service de leur pays. C’est là leur responsabilité devant l’Histoire et devant leur peuple.

Nul ne peut le faire à leur place…