En novembre 2016, la « voix de Bachar Al-Assad », Madame Bouthaïna Shaaban, qualifiait l’élection de Donald Trump de « message fantastique et très important au monde entier ».

Le régime de Damas espérait alors visiblement voir le nouveau président laisser une plus grande latitude d’action à la Russie. Des espoirs que la frappe américaine sur la base aérienne syrienne d’Al-Shayrat (gouvernorat de Homs), le 6 avril 2017, semble avoir douchés.

Aurions-nous assisté, ce 6 avril, comme semblent le penser plusieurs observateurs, à un « tournant », à un « franchissement du Rubicon » par Donald Trump ? À un « virage à 180 degrés » que personne, selon Le Monde, n’avait vu venir ? Ou cette conclusion apparaît-elle comme trop hâtive ?

Que Trump ait surpris est évident. Il a pris de court un public déjà accoutumé à ses sempiternelles rodomontades et à sa priorité proclamée, la « lutte contre Daesh ». Diagnostic des médias : le président a dû s’adapter aux réalités. Après six ans de guerre, Bachar Al-Assad n’est-il pas resté en place ? Et depuis Alep, celui-ci ne représente-t-il plus, désormais, qu’un « moindre mal » ?

Il reste que Donald Trump a plus que probablement été « recadré ». Avant même de célébrer ses cent jours à la Maison blanche, écrit le Los Angeles Times (repris par le Courrier International), « deux semaines de revirements étourdissants ont ramené – la girouette – Trump dans les limites du conservatisme républicain traditionnel ». Alexandra de Hoop Scheffer, du think tank transatlantique German Marshall Fund, observe (Le Monde, 11 avril 2017) que, par ses frappes, Donald Trump en revient aux arguments de Bill Clinton et des Bush, père et fils, en Irak, visant à y imposer un changement de régime. Ce qui « dément toutes les thèses isolationnistes qui lui avaient été accolées durant la campagne ». La politique extérieure états-unienne restera, conclut-elle, caractérisée par « une forme d’unilatéralisme musclé et d’interventionnisme sélectif ».

5 avril : la nuit des généraux

Le Monde pointe « une étonnante concentration d’épaulettes » au sein de l’administration Trump : James Mattis, dit Mad Dog (!), à la tête du Pentagone ; Herbert Raymond (HR) ; McMaster, conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche ; John Kelly, ex-maton-en-chef de Guantanamo ; Keith Kellog, à la tête du Conseil national de Sécurité…

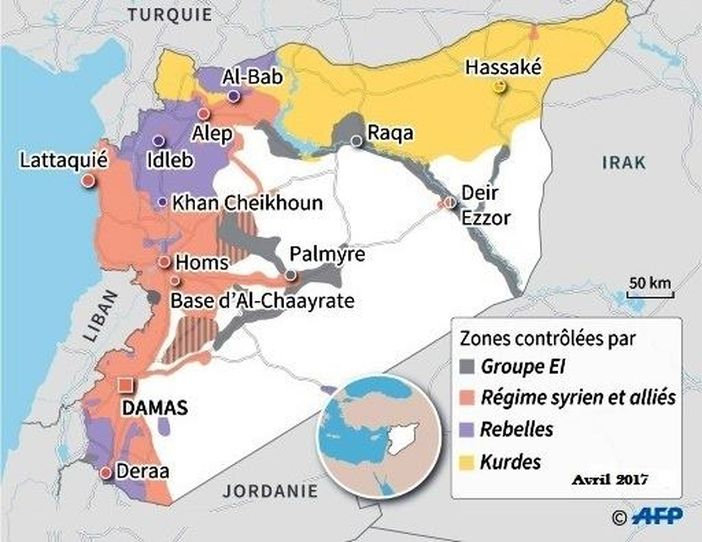

Ce sont ces « généraux du président », comme les appelle le quotidien français, qui, nous dit Alexandra de Hoop Scheffer, ont « fait pencher la balance » en faveur de la frappe sur Al-Shayrat, en représailles à « l’attaque » au gaz qui s’est déroulée le 4 avril 2017 sur l’agglomération syrienne de Khan Sheikhou (gouvernorat d’Idlib) et dont l’administration américaine a décidé d’attribuer la responsabilité au régime de Bachar Al-Assad.

« Républicains aux positions plus classiques » – mais non moins effrayantes -, ils ont imposé l’éviction du Conseil national de Sécurité de l’ultra-droitier Steve Bannon, réticent envers une éventuelle frappe « punitive » contre la Syrie. Et ils sont peut-être aussi à l’origine du limogeage, le 13 février dernier, du général Michael Flynn, prédécesseur de McMaster, pour cause de contacts trop étroits avec la Russie de Vladimir Poutine. Se seraient joints à eux le gendre du président, Jared Kushner, et les « anciens de Goldman Sachs », Gary Cohn, conseiller économique du président, et Dina Powell, nouvelle conseillère-adjointe à la Sécurité nationale.

Il est donc permis de penser que, militaires et républicains, « les généraux du président », ont – tout comme leur président – à cœur de mettre fin à l’image de « faiblesse » qu’avait accolé aux États-Unis l’interventionnisme plus discret de Barack Obama. Et de rappeler urbi et orbi que la puissance étasunienne reste la première au monde et qu’il s’agira dorénavant de réafficher plus ouvertement son hégémonie.

« Ces deux dernières semaines, disait le vice-président Mike Pence à Séoul le 17 avril, le monde a été témoin de la puissance et de la détermination de notre nouveau président lors d’opérations menées en Syrie et en Afghanistan. »

America First !

Hégémonie oblige, Donald Trump a aussi adressé un message à ses alliés, affirmant avoir agi dans l’intérêt de la « communauté internationale » et des « nations civilisées ».

Fortement alarmés par les propos initiaux du candidat Trump au sujet de l’OTAN, de l’Europe et de la Russie, les « vassaux » occidentaux des États-Unis ont sans doute vus s’apaiser leurs craintes d’un éventuel « lâchage » de la part du suzerain. Et se réjouissent de le recevoir au sommet de l’OTAN qui se tiendra à Bruxelles début mai.

Dans l’ensemble, ils se sont empressés d’approuver les frappes contre Al-Shayrat. Les ambassadeurs français et britannique aux Nations-Unies, François Delattre et Matthew Rycroft, qui avaient été avertis – comme l’allié israélien – de l’imminence des frappes sur Al-Shayrat, jugent que celles-ci étaient « une réponse légitime à la récente attaque chimique ». Même si elles violaient une légalité internationale pour laquelle seul leur confrère suédois a semblé montrer quelque préoccupation…

Dans Le Monde (17 avril 2017), François Heisbourg, e. a. président de l’International Institute for Strategic Studies (IISS), écrit que le retour des Etats-Unis « au centre du jeu » a aussi permis à la Turquie de se rappeler qu’elle « n’est pas prisonnière de son rapprochement avec la Russie ». Et que tout cela avait rassuré les partenaires du Golfe.

Plus encore, Heisbourg rappelle que les tirs ont été effectués « entre le dîner officiel et le petit-déjeuner du lendemain » offerts au président Xi Jinping, en visite pour deux demi-journées dans la résidence de du président américain en Floride. Et que le président américain, dont la muflerie et l’orgueil démesuré n’échappent plus à aucun téléspectateur, a donc « choisi de faire perdre la face à un hôte dont il aurait pu attendre le départ ». La Chine n’a pas condamné la frappe sur Al-Shayrat.

Certes, François Delattre et Matthew Rycroft n’ont pu que s’offusquer de ce que les frappes américaines aient mis à mal la négociation qu’ils menaient avec la Russie sur un texte destiné à condamner les attaques chimiques et prônant une commission d’enquête. Dans le but, selon le diplomate français, soit de « créer une dynamique positive » en lui obtenant un soutien russe, soit de pousser à un véto russe « pour pointer publiquement les responsabilités » (M-Magazine, 15 avril 2017).

Mais le but de Donald Trump n’était-il pas de souligner à nouveau la traditionnelle aversion de Washington envers des initiatives « vassales » auprès d’un autre « grand » ?

Roll back ?

Les frappes sur Al-Shayrat ont constitué, notent d’aucuns, le premier revers de la Russie en Syrie depuis la reddition d’Alep.

L’une des principales volte-faces observées chez le président Trump par rapport au candidat Trump concerne en effet les relations avec Moscou.

De toute évidence, les « généraux du président » s’emploient à effacer l’humiliation qu’a représenté pour Washington l’intervention russe en Syrie, en septembre 2015. À l’époque, nous avions pu écrire « Kissinger est mort » : Vladimir Poutine n’avait-il pas anéanti l’œuvre du Secrétaire d’État réalisée dans les années ’70 ? Bouter la Russie (soviétique) hors du Proche-Orient…

Aujourd’hui, surgissent par ailleurs de curieuses réminiscences, tant par rapport à l’intervention militaire russe en Syrie de septembre 2015 que par rapport au « sauvetage » in extremis de Barack Obama par Vladimir Poutine, deux ans plus tôt.

Pour rappel, Poutine avait alors dépêtré Obama de ses « lignes rouges » en suggérant (après des « attaques » au gaz survenues dans la Ghouta, une banlieue de Damas, en août 2013, qui avaient fait près de 1.300 morts selon la rébellion) le désarmement chimique de la Syrie via l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OAIC). Ce faisant, le président russe avait permis à son homologue américain de renoncer à des « représailles » contre la Syrie auquel il était loin de se résigner. Une décision qui fut – ô combien – reprochée à Barack Obama, mais pas par Donald Trump à l’époque.

Puis, en septembre 2015, le président russe avait joué – de main de maître, ce que nul ne contestera – en envoyant ses troupes en Syrie, tirant parti tant des erreurs et des fourvoiements occidentaux que des aspirations présentes dans toutes les opinions à sortir la Syrie de la tragédie. D’aucuns se demandaient alors si Vladimir Poutine allait mériter son prénom en devenant le « maître de la paix » en Syrie.

Point n’est donc besoin de rappeler combien le sujet de l’arsenal neurotoxique syrien est particulièrement sensible pour Poutine, lui qui avait misé son statut « d’interlocuteur valable et responsable » sur le démantèlement de l’arsenal chimique syrien. L’attaque chimique contre Al-Sheikhoun, observent François Delattre et Matthew Rycroft (qui l’imputent au président syrien), n’a pas seulement donné à Donald Trump un motif d’intervention. Elle a aussi « humilié la Russie ».

La question se pose donc : en admettant qu’il ordonna la frappe chimique, Bachar Al-Assad aurait-il pris le parti de cette humiliation ?

Aujourd’hui, c’est comme si, constate René Backman (Mediapart, 10 avril 2017), c’était au tour des États-Unis de Trump de placer la Russie « en porte-à-faux » ; et l’occasion pour Donald Trump de prendre, pour la première fois, la pose du commandant-en-chef et de lancer une opération de communication planétaire, précise Backman. En outre, obsédé par son prédécesseur, Trump de faire diffuser après les frappes par les services de la Maison blanche une photo le montrant entouré de conseillers. Une image qui, selon Le Monde, rappelle furieusement celle de Barack Obama le jour de la « liquidation » de Ben Laden…

Toutefois, d’autres aspects de la « séquence » Khan Sheikhoun-Al-Shayrat nous semblent devoir être envisagés.

Connivence ?

Voici quelques années, Bertrand Badie nous disait des choses bien intéressantes à propos du « système international » et de sa « diplomatie de connivence » (La diplomatie de connivence. Les dérives oligarchiques du système international, La Découverte, 2011). « Connivence », du latin « conivere », « fermer les yeux », nous rappelle le Petit Larousse. Connivence qui n’empêche pas de sourdes rivalités, mais qui permet, lorsque cela sert, de ne pas trop regarder ce que fait l’autre. Tout en s’efforçant de le contrer.

L’agonie que vit le peuple syrien depuis maintenant six ans ne serait-elle pas due en partie à cette « diplomatie de la connivence » ?

Cette « connivence » russo-américaine – ou inversement, si l’on préfère – est en effet, nous l’avons vu, apparue au grand jour (ou presque), en 2013.

La déclaration de Donald Trump prononcée le 6 avril (« Ce soir, j’en appelle à toutes les nations civilisées pour qu’elles nous rejoignent afin de chercher à mettre un terme au massacre et au bain de sang en Syrie ainsi qu’à mettre fin au terrorisme. ») n’est d’ailleurs pas sans résonnances avec les propos de Vladimir Poutine au moment de l’intervention russe en Syrie de septembre 2015 : références au droit international, priorité à la « lutte contre le terrorisme » et ouverture à une éventuelle coalition « antiterroriste » avec les Occidentaux et les pétromonarchies

Cette connivence que, plus que probablement, l’on peut déceler dans le quasi mutisme qui a prévalu dans les médias au sujet de l’arsenal non déclaré à l’OAIC par Damas après « l’arrangement » russo-américain de 2013, avant que la frappe d’Al-Sheikoun ne remette brutalement la question sur la table… cette connivence, ne peut-on pas aussi la déceler dans les événements de ce mois d’avril 2017 ?

Depuis la frappe américaine, offensives diplomatiques et petites avanies semblent alterner dans les relations russo-américaines avec les propos rassurants. Aux postures martiales d’un Trump ayant revêtu les habits de commandant-en-chef succèdent, comme au sommet du G7 du 11 avril à Lucques (Italie centrale), de nouvelles exigences : Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, comme Rex Tillerson, le secrétaire d’État US, réaffirmant – à l’exact opposé des propos tenus fin mars par Nikki Haley, ambassadrice américaine aux Nations unies – qu’il n’y a « pas d’avenir de la Syrie possible avec Bachar al-Assad ». En matière de « coups bas », l’on notera aussi les propos de Tillerson, accusant la Russie de ne pas avoir respecté ses engagements sur la destruction des stocks d’armes chimiques syriens, soit parce que Moscou n’a « pas pris ses responsabilités au sérieux », soit du fait de son « incompétence »…

La question de la non-interception des missiles Tomahawks américains et celle de la réalité des dégâts infligés à la base d’Al-Shayrat semble relever du même petit jeu. Le 6 avril, 59 missiles Tomahawk (nb : à 780.000 euros la pièce !) ont été tirés par la flotte américaine croisant en la Méditerranée contre la base aérienne syrienne d’Al-Shayrat d’où aurait été lancée l’attaque contre Khan Sheikhoun ; les frappes ont tué 6 soldats syriens, selon un bilan officiel produit par Damas. Selon les Américains, une vingtaine d’avions y ont été détruits. Le secrétaire américain à la Défense James Mattis précisera, le 10 avril, que la frappe US avait détruit « 20% des appareils opérationnels du régime », qui aurait aussi perdu la capacité de ravitailler ses avions à partir de cette la base visée. Ajoutant que « le gouvernement syrien serait mal avisé d’utiliser à nouveau des armes chimiques ».

Par contre, selon le porte-parole du ministère de la Défense russe, Igor Konachenkov (Novaïa Gazeta/Courrier International, 13-19 avril 2017), les missiles américians auraient été « inefficaces » : seuls 23 des 59 Tomahawks auraient atteint leur cible… Et, la piste de l’aéroport militaire, dont l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme (OSDH) avait annoncé la destruction quasi totale, est restée « intacte », écrit Le Monde (9-10 avril 2017). Dès le lendemain, deux chasseurs syriens en décollaient d’ailleurs pour mener des raids contre l’Etat islamique (EI).

Nikki Haley aurait-elle eu raison en qualifiant, au lendemain des frappes, l’action américaine de « très mesurée » ?

Pour « compenser », Vladimir Safronkov, représentant russe aux Nations unies, « tonna » immédiatement après les frappes contre « l’agression illégitime » et ses conséquences « extrêmement sérieuses pour la stabilité régionale »…

Plus encore, le Pentagone a affirmé que la Russie – de même que l’armée syrienne – avaient été prévenues plusieurs heures à l’avance de l’attaque sur Al-Shayrat « via la ligne de communication spéciale » prévue par l’accord « de déconfliction ».

Et il apparaît que Moscou n’a tout simplement pas fait usage de ses missiles S-300 et S-400 déployés à Tartous et à Hmeimim. Était-ce, comme l’avance le journaliste spécialisé dans les questions de défense de Novaïa Gazeta, Pavel Felgenhower, parce qu’ils seraient « incapables de suivre le vol » des Tomahawks ? D’évidence, « la ‘bulle’ de défense aérienne russe censée protéger l’espace aérien syrien » ne s’est pas tant « avérée inopérante [pour]une frappe basée sur des missiles de croisière », comme le dit François Heisbourg. Elle n’a pas été mise en œuvre.

Pourtant, note-t-on, le Kremlin a réagi avec modération à la frappe américaine.

Même si la frappe contre Al-Sheikhoun a « heurté le prestige et la fierté de l’armée russe » (Novaïa Gazeta/Courrier International), le ton, à Moscou, a plutôt été celui des regrets pour les « dommages causés aux relations bilatérales » russo-américaines. La suspension par Moscou des mécanismes de « déconfliction » – échanges d’informations avec les Occidentaux sur les vols militaires dans l’espace aérien syrien – n’aurait duré que quelques heures. Et la visite à Moscou du secrétaire d’État américain Rex Tillerson, prévue pour les 11-12 avril, n’a pas été annulée.

Vedomosti, quotidien russe de référence sur le monde des affaires et de la finance – publié en partenariat avec le Financial Times et The Wall Street Journal, écrit le Courrier International – rappelle que les frappes sur Al-Shayrat ne constituent « pas une déclaration de guerre ». De même, Jean-Marc Ayrault a tenu à préciser, à Lucques, que cette proscription réitérée de Bachar Al-Assad n’était « pas une position d’agressivité à l’égard des Russes, plutôt une main tendue, dans la clarté », visant à « sortir de l’hypocrisie (sic) et à rentrer très clairement dans le processus politique » (Courrier International, 13-19 avril 2017).

Al-Sheikhoun, un «service» à la Russie ?

L’expression est de René Backman.

Beaucoup conviennent de ce que ces frappes américaines, limitées dans l’espace et dans le temps, ont été « symboliques ». Dans Le Monde (8avril 2017), un analyste syrien proche de l’opposition déclare : « les États-Unis ont finalement brisé le tabou des frappes contre Assad, mais je crains qu’on en restera là. » Ce que confirmeraient les déclarations américaines elles-mêmes, selon lesquelles la frappe du 6 avril constituerait un « one-off ». Sans parler des propos de François Delattre (M-Magazine, 15 avril 2017) qui regrette « une posture pour se racheter à bon compte une position de fermeté sur la Syrie ».

Plus intéressant encore est ce qu’écrit – et n’écrit pas – Vedomosti (10 avril 2017/Courrier International, 13-19 avril 2017) : « La capacité de la Russie à réfréner les plans militaires du président syrien pourrait être une garantie pour minimiser les risques de confrontation militaire entre les deux superpuissances. À l’inverse, l’impuissance de Moscou dans les négociations avec Damas pousserait la politique américaine menée à l’encontre d’Assad à passer progressivement de la tactique à la stratégie. […] La Russie a eu carte blanche pour mettre en pratique sa vision de la solution politique, ce qui s’est révélé un fardeau trop lourd pour elle. Paradoxalement, c’est justement le retour en Syrie des États-Unis […] qui pourrait permettre à la Russie de sortir de cette situation en préservant un tant soit peu sa réputation. » Et cela d’autant plus que la frappe sur Al-Shayrat « pèsera, écrit François Heisbourg, sur les prises de risque que pourrait envisager le président russe aux marges de l’OTAN ».

À l’évidence, le quotidien du monde des affaires russes s’emploie à jeter l’alarme quant à un éventuel enlisement de la Russie en Syrie. Et met le doigt sur le « fardeau » que le conflit représente à divers niveaux – officiellement, le nombre des militaires russes tués en Syrie depuis le début de l’intervention atteindrait les 29 morts – et notamment sur les plans financier et diplomatique.

Fort discrètement, il renvoie aussi à la question du commanditaire de la frappe chimique du 4 avril…

À qui profite le crime ?

Dans le Commentary de Reuters du 12 avril dernier, le professeur de journalisme à l’Université de New York Mohammed Al-Bazzi pose bien la question: « Pourquoi Bachar Al-Assad, dont le régime a consolidé son contrôle sur les plus grandes villes syriennes et placé la rébellion sur la défensive, aurait-il risqué un nouveau retour de bâton international en recourant aux armes chimiques ? Pourquoi un Assad gagnant aurait-il pris un tel risque ? »

Le fait que Jean-Marc Ayrault ait annoncé le 26 avril que les services de renseignement français avaient indubitablement conclu à un recours au gaz sarin à Khan Sheikhoun et que la marque de fabrication du neurotoxique mettait « sans aucun doute » en cause le régime syrien n’autorise certes pas, vu l’engagement de la France dans le dossier syrien, à partager ces conclusions.

Comme en 2013 et dans d’autres cas d’attaques chimiques, les médias russes, syriens et certains sites « anti-impérialistes » ou « de réinformation » se sont à nouveau ligués, pour nier l’implication du régime de Bachar Al-Assad dans les événements de Khan Sheikhoun. Face à la « déception » qu’a causée au sein de la galaxie « populiste » la décision de Donald Trump de frapper la Syrie, certains de ces médias font même du président américain une « victime » malheureuse du Département d’État et des services de renseignement américains, « antirusses et anti-syriens ».

Un site suisse « alternatif » et très proche de l’extrême-droite « trumpolâtre » et « poutinolâtre », Les observateurs.ch, propose même un « scoop », « révélant » que le médecin qui a dénoncé l’attaque de Khan Sheikhoun aurait été « poursuivi pour terrorisme » en Grande Bretagne et ferait partie du groupe qui avait kidnappé le journaliste britannique John Cantlie, passé par la suite au service de propagande de Daesh…

À l’opposé, au lendemain de la frappe sur Khan-Sheikhoun, le ministre de la Défense israélien, le très ultra et controversé Avigdor Liberman, assurait au Yediot Aharonot que l’attaque au gaz avait été menée « sur ordre prémédité d’Al-Assad de A à Z ». Précisant : « Je le dis avec une certitude à 100%. »

Et, une semaine plus tard, Bachar Al-Assad déclarait – comme en écho – que l’attaque chimique était « une fabrication à 100% », répétant que la Syrie ne disposait plus d’armes chimiques et ajoutant : « Notre impression est que l’Occident, principalement les États-Unis, est complice des terroristes et qu’il a monté toute cette histoire pour servir de prétexte à l’attaque [contre Al-Shayrat]. »

Quant au bilan de l’attaque, le président syrien estimait que « les seules informations [disponibles]sont celles publiées par Al-Qaïda », se disant au demeurant disposé à accepter une enquête internationale, « mais elle doit être impartiale ».

« Jamais », selon Médiapart, « une haute autorité israélienne n’avait dénoncé aussi fermement le régime syrien depuis 2011 ». Il n’empêche que si la personnalité du ministre israélien de la Défense ne pousse guère non plus à le croire sur parole, il en va autrement si l’on considère les liens étroits tissés par Israël en termes de relations économiques et de coopération techno-militaire avec la Russie de Vladimir Poutine, au fur et à mesure que Tel-Aviv « prenait acte de l’érosion de l’influence américaine dans la région », écrit Le Monde diplomatique (septembre 2014), qui nous rappelle qu’Israël s’est montré beaucoup plus prudent face à la crise ukrainienne que lors des événements du Caucase de 2008. Israël, en outre, s’est empressé de tirer parti des fermetures de marchés russes causées par les sanctions économiques de l’Union européenne contre la Russie.

Les propos de son ministre de la Défense ont apparemment gêné Benyamin Netanyahu. Parce qu’ayant enclenché une tension inhabituelle entre Israël et la Russie et provoqué la colère, écrit Le Monde (8 avril 2017), d’un Poutine « particulièrement sensible » à ce qui touche l’arsenal chimique syrien. Répondant à Liberman, le président russe, avait jugé « inacceptable de lancer des accusations avant qu’une enquête internationale approfondie et objective ait été menée ».

Netanyahou a cependant témoigné de son soutien à l’opération militaire américaine. Trop heureux de « brosser Donald Trump dans le sens du poil » (Le Monde) pour obtenir la création de zones tampons entre la Syrie et Israël et entre la Syrie et la Jordanie. Trop heureux aussi des attaques en règle de l’administration Trump contre l’Iran.

Le premier ministre s’était toutefois gardé de dénoncer Bachar al-Assad ad hominem. Car si Israël espère l’aide des États-Unis, le pays n’a aucune intention, au vu de ce qui précède, de se mettre à dos la Russie. Attitude payante ? Si Vladimir Poutine lui a « remonté les bretelles » (Le Monde) après la charge de son ministre de la Défense contre Bachar al-Assad, cela n’a pas empêché Liberman lui-même d’être reçu le 27 avril à Moscou par son homologue Sergueï Choïgou.

Toutefois, pour le journal libanais L’Orient-Le Jour – que l’idée d’une non-implication du régime syrien dans les événements de Khan Sheikhoun n’effleure même pas -, l’argument de la « contre-productivité » ne suffit pas. Et l’OLJ y voit pour « preuve » le précédent de la Ghouta, en 2013 : à l’époque, une réaction militaire américaine à une attaque chimique contre la rébellion semblait beaucoup plus évidente. Pour L’Orient-Le Jour, les déclarations américaines selon lesquelles le départ de Bachar Al-Assad n’était plus une priorité a pu constituer un facteur encourageant, mais le quotidien beyrouthin voit surtout dans la décision syrienne « un calcul cynique » : « Plus Bachar Al-Assad se permet d’outrepasser les règles du droit international, plus il affaiblit ses adversaires. » La « stratégie du fou » en quelque sorte, chère à Richard Nixon et à Moshé Dayan…

Dans la même perspective, Samir Al-Taqi, transfuge du ministère des Affaires étrangères syrien ayant rallié l’opposition dès 2011, conteste la thèse du « rien à gagner ». Al-Taqi estime au contraire qu’une attaque du régime « fait sens » si on l’intègre dans l’objectif gouvernemental de « briser le triangle Idlib-Jisr-al-Chogour-Khan Sheikhoun, menace sur la vallée du Ghab et la zone côtière, deux zones stratégiques », et qu’elle relève de la « contre-insurrection » classique (Le Monde, 8 avril 2017).

L’offensive lancée le 21 mars par une coalition fort diversifiée d’organisations rebelles dans la région de Hama n’est pas souvent évoquée dans l’analyse des causes de l’attaque chimique d’Al-Sheikhoun. Pourtant, cette offensive avait permis aux rebelles de parvenir à 4 km de Hama. Obligeant Damas à déployer sur le front, le 24 mars, les Forces du Tigre du général Souhaïl Al-Hassan qui, à la fin du mois, avaient pu reconquérir 75% du terrain gagné par les rebelles. Une contre-attaque qui d’ailleurs avait été accompagnée d’une autre attaque chimique, sur Latamneh, le 30 mars.

C’est au vu de cette offensive que Yaron Friedman (Yediot Aharonot, 5 avril/Courrier international, 13-19 avril 2017) – pour qui il est « presque certain que la Russie a donné son feu vert à l’attaque chimique » – explique l’attaque contre Al-Sheikhoun, décidée face au « regain des insurgés » et aux attaques contre les banlieues de la capitale. Friedman ajoute que l’attaque au sarin, censée terrifier la population dudit « triangle », alimente l’hypothèse de médias arabes selon laquelle le régime projetterait de transformer la région d’Idlib – où il y aurait maintenant trois millions de déplacés vivant dans des conditions très difficiles, explique René Backman – en « une sorte de camp de concentration » pour y « exterminer les habitants à petit feu ». C’est dans cet objectif de terroriser la population que l’on pourrait replacer les bombardements des hôpitaux de Latamneh, le 25 mars, et de Ma’arrat-al-Numan, le mieux équipé de la région, le 2 avril.

Enfin, Ziad Majed, professeur à l’Université américaine de Paris (cité par Backman dans Mediapart, 10 avril 2017), considère que « le bombardement chimique était un test. Un test de la réaction de Trump […] Il y avait une volonté de Damas, de Moscou, de Téhéran, d’évaluer ce président imprévisible, qui avait l’air d’hésiter sur les priorités, de voir comment il allait réagir. »

L’on notera aussi, avec Le Monde (8 avril 2017), qu’« avant même que Damas démente son implication dans l’attaque », la Russie avait cru bon de prendre « les devants pour défendre son allié », le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konachenkov, soulignant à la télévision russe – où aucune image des victimes de Khan Sheikhoun n’a été diffusée et où l’information n’avait été traitée qu’en fin de programme – que toutes les armes chimiques avaient été rendues par le pouvoir syrien suite à la mission de l’OAIC, en 2013. « Sauf sur les territoires contrôlés par les terroristes. » Et le porte-parole d’ajouter que Khan Sheikhoun avait servi de « prétexte » aux États-Unis pour intervenir à Al-Shayrat. Plus curieux encore (toujours selon Le Monde), Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, avait déclaré – quelques heures avant (nous soulignons) que la Russie ne démente l’implication du régime – que « le soutien inconditionnel n’est pas possible dans ce monde actuel […] Il n’est pas correct de dire que Moscou peut convaincre M. Assad de faire tout ce qui est recherché. »

La Russie a en effet déclaré, dès le lendemain, que la pollution chimique avait été provoquée par une frappe de l’aviation syrienne sur « un grand entrepôt terroriste » contenant des « substances toxiques ». Or, cette version russe a été mise en cause par Raphaël Pitti, médecin urgentiste spécialisé en médecine de guerre travaillant pour l’Union des organisations de secours et soins médicaux (UOSSM) : « Il fallait une explosion suffisamment importante pour chauffer le liquide que représente le sarin et ensuite permettre une vaporisation. Je ne vois pas comment une explosion sur un bâtiment aura pu réussir à chauffer le sarin à ce point pour qu’il puisse contaminer plus de 400 personnes […] Un missile a la possibilité de le faire. » Pour, Olivier Lepick, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des armes chimiques, l’explication russe est « de la foutaise ». Et Lepick de préciser: « Il n’y a pas d’entrepôt d’armes chimiques dans cette zone rebelle. Et s’il y en avait eu un, touché par un bombardement, il n’y aurait pas eu autant de morts et d’intoxiqués […] Un obus chimique, qu’il soit tiré par un lance-roquettes, l’artillerie ou l’aviation, est composé d’un agent toxique, mais aussi d’un agent de dissémination qui lui permet de frapper une zone élargie. Si des obus chimiques entreposés sont touchés par une frappe classique, ils explosent, directement ou sous l’effet de la chaleur, mais ils ne disséminent pas le produit toxique autant que s’ils avaient détonné normalement. L’explication russe ne tient pas une seconde. » (Libération, 5 avril 2017)

D’autres facteurs doivent néanmoins être pris en compte.

« Hogra » et « hubris »

La prestation du ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Mouallem, lors d’une conférence de presse donnée une quinzaine d’heures avant la frappe américaine, et où il démentait « d’un ton routinier » (Le Monde, 8 avril 2017) toute responsabilité de la Syrie dans l‘attaques chimique contre Khan Sheikhoun – « L’armée syrienne n’a jamais utilisé et n’utilisera jamais ce type d‘armes, y compris contre les terroristes. » – relève à coup sûr de « l’hubris » et de la « hogra » . Le premier terme désignant l’orgueil et la démesure appelant selon les Anciens au châtiment des dieux. Le second, mot arabe, désignant l’arrogance, l’impudence méprisante et le sentiment d’impunité caractérisant ceux que François Burgat appelle les « Pinochets arabes » et leurs entourages proches.

Divers observateurs soulignent en effet le sentiment d’impunité qui habite la famille présidentielle et ses proches.

Est-ce cet « hubris » qui a fait opter le régime pour une attaque chimique plutôt que, se demande Le Monde, pour un largage « classique » de barils d’explosifs qui n’aurait suscité aucune réaction guerrière ?

État des lieux

L’aspiration des « généraux du Président » à réaffirmer la puissance états-unienne ne se limite bien sûr pas à la Syrie.

Nul n’ignore les liens qui relient l’attaque d’Al-Shayrat au bras de fer que Donald Trump exerce à l’égard de la Chine au sujet de la Corée du Nord. Là où l’administration américaine jette aussi le chaud et le froid.

Al-Shayrat, écrit François Heisbourg, a non seulement permis à Donlad Trump « de régler un compte de politique intérieure » – à savoir avec Barack Obama – mais ne pas frapper la Syrie « aurait pu accréditer l’idée que Trump bluffait [au sujet de la Corée du Nord] ».

Autre théâtre, l’Afghanistan. Où, selon Reuters (24 avril 2017), l’administration Trump examinerait une modification de sa stratégie et envisagerait de « revoir la nature de son implication »…

Le largage, le 13 avril 2017, sur des positions de l’État islamique de « la plus puissante bombe non-nucléaire », une bombe GBU-43/B, dite bombe MOAB (Massive Ordnance Air Blast), à effet de souffle massif, pesant 10 tonnes et coûtant 16 millions de dollars, n’est pas passé inaperçu. Et a frappé les observateurs par sa disproportion au vu de la puissance réelle de l’EI en Afghanistan : 600 à 1.000 combattants dans deux ou trois districts de la province de Nangarhar… Une démonstration de force qui, là aussi, ne s’adressait vraisemblablement pas aux premiers concernés.

C’est que, le lendemain, 14 avril, la Russie organisait une conférence sur l’Afghanistan, réunissant à ses côtés des représentants afghans, iraniens, indiens et pakistanais, chinois et d’Asie centrale. Les États-Unis avaient décliné une invitation à la rencontre. Moscou prône en effet, tout comme Pékin, un « dialogue » avec les Talibans avec qui ses intérêts « coïncideraient », selon le diplomate russe Zamir Kaboulov, dans la lutte contre l’EI. La Russie semblant découvrir que les Talibans étaient « devenus une force nationale » et qu’ils avaient « renoncé au jihad » (dixit Kaboulov).

Lors de sa visite à Kaboul, le 24 avril, James Mattis a dénoncé « l’aide de Moscou aux Talibans ». Peu auparavant, le 16 avril, HR affirmait, à Kaboul également, qu’ »aucun refuge ne sera laissé aux terroristes en Afghanistan ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères, Mohammed Javad Zariv, avait dénoncé, le 7 avril, une frappe « dangereuse, destructrice et menée en violation des principes fondamentaux du droit international ». Le lendemain, le président Hassan Rohani dans une allocusation télévisée Donald Trump « d’aider les terroristes ».

Comme en 2013, le président iranien n’a pas attribué de responsabilité à l’attaque chimique contre Khan Sheikhoun, se contentant d’évoquer « une tragédie terrifiante » qui lui rappelait les attaques à l’ypérite de Saddam Hussein contre l’Iran, laissant à son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, le soin de dénoncer « des accusations fabriquées d’usage d’armes chimiques ».

Divers observateurs notent que la dénonciation de l’Iran et de l’accord sur le nucléaire de juillet 2015 est le seul thème invoqué par Donald Trump pendant sa campagne à propos duquel il n’ait pas fait volte-face. Dans l’optique de Barack Obama et de son « pivot asiatique », ne fût-ce qu’un modus vivendi avec Téhéran ne pouvait qu’aider Washington à se concentrer plus facilement sur l’Asie orientale. Alors même que le Moyen-Orient perdait de son importance, gaz de schiste oblige. Face à un Pakistan devenu un partenaire si « limité » que l’administration Obama l’avait fondu dans un « AfPak » (Afghanistan-Pakistan) et à la veille du désengagement américain d’Afghanistan, l’Iran se révélait le bienvenu à un poste de « vigile » bien rémunéré. On en reviendrait ainsi pour l’essentiel, à la situation de l’Iran au temps du Shah. Une telle perspective, écrivait à l’époque Michael Young, ne devait pas être perçue comme relevant d’une éphémère administration Obama, mais risquait d’être adoptée « par beaucoup de futurs dirigeants » américains. Faute d’une nouvelle volte-face américaine, l’actualité semble réduire à néant une telle prévision.

Fin mars 2017, la Marine américaine a dénoncé un « harcèlement » – 35 « approches dangereuses » en 2016 – de ses bâtiments par des bateaux iraniens. En février, James Mattis – « connu pour son aversion à l’égard de Téhéran », selon Michael T. Klare (Le Monde diplomatique, mai 2017) – avait envisagé de faire procéder à une fouille d’un navire iranien au large du Yémen, mais dans les eaux internationales.

En janvier, l’Iran avait « testé », écrit Le Monde (9-10 avril 2017), les « lignes rouges » de Donald Trump par un tir de missile balistique. Suite à quoi, précise Le Monde diplomatique (mai 2017), une action de rétorsion militaire avait été envisagée à Washington.

« Il n’y a aucune raison de présumer que Donald Trump ou James Mattis aient fait une croix sur l’option militaire », conclut le collaborateur du Diplo’…

Le Monde diplomatique (mai 2017) rappelle en outre que, en Péninsule arabique, « la première offensive » d’un Trump « chef de guerre » a eu lieu au Yémen, le 29 janvier 2017, avec une opération au sol des forces spéciales Navy Seals contre Al-Qaïda dans la province d’Al-Baïda, qui avait tourné au désastre bien que Donald Trump l’ait qualifié de « raid réussi » : 30 morts, dont 10 femmes et enfants selon des sources médicales locales, et un soldat américain. Désastre diplomatique aussi : la cible de l’opération, un chef tribal apparenté à un célèbre jihadiste tué en 2011, était par ailleurs un allié du président Abd Rabbo Mansour Hadi, allié aux Saoudiens et donc aux États-Unis.

En visite à Riyad le 19 avril, James Mattis s’est montré tout miel envers le Royaume – remercié pour ses « efforts visant à restaurer la stabilité au Proche-Orient » (sic) – tout en ne lésinant pas sur les déclarations anti-iraniennes. Rappelons que Rex Tillerson fut le patron d’Exxon Mobil et James Mattis, commandant-en-chef des forces américaines au Proche-Orient ; et que, lors de sa visite aux États-Unis, le 15 mars 2017, le vice-prince héritier et ministre de la Défense saoudien, Mohammed Ben Salman, avait parlé d’injecter quelque 200 milliards de dollars (!) dans l’économie américaine. Voilà qui devrait aider à convaincre Donald Trump – peu porté sur les voyages au-delà de la Floride, dit-on – d’effectuer une visite au Royaume, pressentie pour la fin mai.

Voilà aussi qui semble enterrer le « Saudi Bashing » américain, né au le demain du 11-Septembre.

*

* *

S’il y a de bonnes raisons de penser que les bombardements américains en Syrie se limiteront à ces frappes sur la base militaire d’Al-Shayart, en revanche, « les risques d’escalade sont réels », estime Alexandra de Hoop Scheffer, qui admet que « ni la Russie, ni l’Iran ni les États-Unis ne la souhaitent » et qu’ils pourraient favoriser une négociation.

La frappe contre Al-Shayrat relève-t-elle de « l’avertissement presque sans frais » (Le Monde, 8 avril 2017), destiné uniquement à pousser Damas à cesser de recourir – ou ne fût-ce qu’à l’utiliser de façon plus prudente – l’arme chimique ? C’est ce que semble confirmer les propos de Rex Tillerson démentant le début d’une campagne plus vaste. Voilà aussi qui ne freinera en rien les opérations de « reconquête » menées par le régime.

Pour le mot de la fin, revenons-en à Vedomosti : l’incapacité de Moscou à faire entendre raison à son « protégé » syrien, alors que « l’autre partenaire », l’Iran, est loin d’être toujours sur la même longueur d’onde que son « allié » russe, pourrait pousser les « généraux du président » à « passer progressivement de la tactique à la stratégie », c’est-à-dire à généraliser l’emploi de la force pour imposer leur agenda dans le conflit. En misant, comme Poutine en 2015, sur les dissensions de ses adversaires.

Pour le plus grand malheur des Syriens qui en ont eu plus que leur part.