L’incroyable épopée de l’armée égyptienne… Ou comment, de Nasser à Al-Sissi, l’armée, pivot de la nation égyptienne, a toujours joué un rôle primordial. Le retour au pouvoir des militaires en Égypte aurait même reçu l’assentiment du peuple… Une analyse fouillée, originale et engagée du récent « coup d’État » qui a mis fin au printemps égyptien.

Sans Gamal Abdel Nasser, il n’y aurait pas de grande armée égyptienne. Nasser a été le prototype des grands hommes qui ont eu un rendez-vous avec l’Histoire et d’abord avec celle de son peuple.

Ne disait-il pas souvent qu’il y avait dans l’Histoire de grandes situations qui avaient attendu en vain leur héros ? L’Égypte, et au-delà, les peuples arabes se sont reconnus longtemps en lui et l’ont adopté comme un messie. Il n’y aurait pas eu non plus d’armée égyptienne de grande ampleur si l’Égypte colonisée et monarchique n’avait pas vacillé en 1952.

Jusqu’à sa mort, en 1970, Nasser incarna la grandeur d’une civilisation arabe qui se rebellait après des siècles d’humiliation et d’occupation. C’est lui qui, après avoir fondé le mouvement des officiers libres renversera le roi Farouk en 1952 et accédera au pouvoir ; puis, le référendum de 1956 lui ouvrira la voie de la présidence. Il mènera alors une politique socialiste et panarabe appelée nassérisme. Pour mener sa politique messianique, il avait besoin d’une grande armée motivée et dévouée et il l’a alors créée et formatée selon ses ambitions. Ce fut d’abord contre l’Occident qu’il l’utilisa, lorsqu’après avoir nationalisé la compagnie du Canal de Suez, il se lança dans une guerre contre le Royaume-Uni, la France et Israël, lesquels furent contraints de se replier sous la pression conjointe des États-Unis et de l’Union soviétique. Cet incident accrut considérablement la popularité de Nasser dans le monde arabe et ses discours pour une union panarabe culminèrent avec la création de la République arabe unie, avec la Syrie, en 1958. Il fut élu président du Mouvement des non-alignés en 1964 et, l’année suivante, il fut réélu président après avoir empêché tous ses opposants de se présenter. Cependant, après la défaite de l’Égypte lors de la guerre des Six Jours en 1967, Nasser démissionna avant de renoncer du fait des manifestations demandant son maintien au pouvoir. Il restait très populaire même dans la défaite. Après le conflit, Nasser se nomma premier ministre, lança des attaques pour reprendre les territoires perdus, dépolitisa l’armée…

Lorsqu’il mourut en 1970, tout le monde arabe fut en deuil. Sa légende de messie du panarabisme et de la dignité arabe commençait. Si certaines institutions civiles qu’il avait fondées ne lui ont pas survécu, l’armée qu’il avait créée et qui avait été le fer de lance de toutes ses stratégies lui a survécu. Les présidents de la République égyptienne qui lui succédèrent furent tous issus des hautes sphères de l’armée comme Sadate, Moubarak et demain Al-Sissi. Morsi fut la seule exception, une exception très courte.

Depuis Nasser, l’armée égyptienne est devenue un État dans l’État tout en étant une des armées les plus importantes d’Afrique en termes d’effectifs. Grâce à la conscription longue (un à trois ans) elle peut aligner des effectifs de plus de 400.000 hommes en permanence sous les drapeaux. L’armée égyptienne représente, de plus, dans le pays, non seulement une force armée, mais aussi une force politique et économique, puisqu’à travers des secteurs entiers de la vie économique qu’elle contrôle directement, elle participe à près de 25 % du PIB du pays et emploie près de 20 % de la population nationale, bien que l’identité des entreprises fort variées qu’elle possède soit un secret d’État.

L’armée est donc aussi un pilier de l’économie égyptienne, ayant conservé de l’époque du « socialisme arabe » d’importantes participations dans l’industrie. Omniprésente dans la vie économique, elle dispose de vastes réserves dans les zones qui bordent la vallée du Nil, et elle est aussi le premier propriétaire foncier de la capitale.

Déstabiliser l’armée conduit ainsi à déstabiliser aussi l’économie égyptienne, à ralentir sa croissance et à augmenter le chômage du pays. L’armée sait que son rôle économique est majeur et c’est pour elle une carte maîtresse qu’elle ne manque et ne manquera pas de jouer. Cette situation confère à l’armée une force politique énorme qu’il sera difficile d’éroder, sauf de faire basculer avec elle le pays tout entier. Le processus du printemps égyptien s’est ainsi heurté à cette forteresse non seulement militaire, mais aussi économique et donc politique qui échappe à tout contrôle. Ainsi, l’armée est un acteur capital dans le jeu politique en Égypte depuis 60 ans et le Conseil suprême des Forces armées (CSFA), composé de vingt gradés de haut niveau, constitue une sorte de « présidence bis ».

Moubarak, issu de la hiérarchie militaire, ne pensait jamais pouvoir être renversé et c’est pourtant cette vague populaire inattendue de la place Tahrir qui devait l’emporter en février 2011, comme quelque temps auparavant Ben Ali à Tunis.

Bien que fortement affecté par ce soulèvement, le CSFA finira par épouser la cause du peuple pour préserver son avenir et ses immenses intérêts et acceptera alors d’abandonner Moubarak en le livrant à la vindicte populaire.

Ainsi, l’armée est apparue au cours de cette révolution comme protégeant la révolution, et, de façon générale, la jeunesse en colère. C’est alors que le CSFA, dirigé par le vieux maréchal Hussein Tantaoui, ancien ministre de la Défense de Moubarak, a décidé de prendre les rênes du pays, désireux de ne pas les lâcher avant les futures élections dont les dates ne dépendaient pourtant que de lui. Le processus électoral a failli être annulé maintes fois par les militaires et il apparaissait que le CSFA, gouvernant toujours par le truchement de communiqués, voulait conserver le plus longuement possible ses nouveaux pouvoirs. Le mois de novembre 2011 a été alors le théâtre de nouveaux affrontements. Mais il fut caractérisé cette fois par un face à face entre l’armée et les Frères musulmans, lesquels s’étaient insérés, avec retard certes, mais avec détermination, dans la contestation populaire en tant que pouvoir structuré et organisé. Il fallait désormais compter avec eux.

Ainsi, les manifestations se sont enchainées pour réclamer cette fois la chute du chef militaire (« Muchir »), le maréchal Tantaoui. Grand ami des États-Unis, ce dernier était difficile à renverser. Et pourtant, fin novembre 2011, le grand slogan de la révolution égyptienne « Ed Wahda » (« une seule main ») a retenti à nouveau au Caire. Alors que l’armée égyptienne, en février 2011, s’était alliée au peuple de la rue lors de la première phase du processus révolutionnaire, cela a été contre l’armée que se sont alors organisées les manifestations de novembre 2011, l’armée étant accusée d’avoir « volé la révolution » et empêché que « le rêve de la jeunesse devienne réalité », selon le slogan des manifestants. Se créa un fossé entre l’armée et la jeunesse révolutionnaire. L’armée crut bon alors de se rapprocher de son ancienne ennemie, la Confrérie des Frères musulmans, bien structurée et organisée et attachée elle aussi à l’ordre. Une alliance tacite est née entre ces deux forces du pays.

Cependant, cette alliance comportait un risque. La Confrérie rêvait de prendre le pouvoir, non par la force comme autrefois, mais par les urnes et, contrairement au CSFA, elle voulait que le processus électoral s’accélère.

Après maintes tergiversations, le CSFA établira une feuille de route pour l’élection, d’abord, d’un parlement bicaméral et, ensuite, d’un président de la République. Mais le CSFA comptait toujours conserver à l’issue de ces élections un domaine réservé en matière de politique étrangère et militaire pour continuer à gouverner le pays dans l’ombre la plus opaque. Il devait être déçu dans un premier temps, vu le raz de marée islamiste qui remporta les élections législatives, et encore plus quand Mohamed Morsi, issu de la Confrérie, gagna haut la main les élections contre, notamment, le prétendant choisi par le CSFA. Cette double victoire sans bavure des forces islamistes (PLJ, Parti de la Liberté et de la Justice de la Confrérie, et Al-Nour, parti des salafistes) sonna le glas de leurs ambitions.

Les militaires savaient qu’ils devaient respecter le choix des urnes que l’opinion mondiale avait salué ; ils en déduisaient que leur rôle politique était terminé et qu’ils seraient contraints de retourner dans les casernes. Ils furent alors animés par une soif de revanche. Ils allaient profiter de l’instabilité qui n’allait pas manquer de surgir dans le pays en raison de l’effondrement de l’économie et de la politique solitaire et autoritaire de la Confrérie, pour souffler sur les braises en vue de réapparaitre comme le seul facteur de stabilité du pays. Cette stratégie fut la bonne.

Le président Morsi a vite compris que la haute hiérarchie militaire lui serait hostile, mais il n’était pas prêt à partager le pouvoir. N’avait-il pas la légitimité des urnes ? Dans ses rapports avec l’armée, il cumula pourtant les erreurs.

Tout d’abord, n’ayant jamais eu des rapports francs avec la hiérarchie militaire, il préféra entretenir des rapports privilégiés avec les services secrets, ce qui ne fut pas du goût de l’armée, d’autant que grâce à cette coopération, la Confrérie pensait pouvoir utiliser ses propres milices paramilitaires pouvant entrer en conflit, ou tout du moins en concurrence, avec les forces régulières.

Par ailleurs, et bien qu’il s’en soit défendu, Morsi a eu l’intention de faire pénétrer son idéologie islamiste au sein de l’armée, certains ayant même fait état de la création d’un groupe favorable à la Confrérie, appelé « Organisation des Unités ». Cela n’était pas nouveau, mais il s’agissait d’un projet à grande échelle. Auparavant, malgré l’hostilité du régime précédent à l’égard de la Confrérie, des pactes officieux avaient été signés entre la hiérarchie miliaire et les Frères, le plus connu étant celui passé par le président Sadate avec le « Guide suprême » de l’époque, Omar Al-Telmisani, dans le but d’éliminer la gauche égyptienne. Mais en 2012, la hiérarchie militaire ne pouvait plus accepter cela.

Alors que des rumeurs de coup d’État militaire contre le pouvoir islamiste se répandaient, le président Morsi décida de frapper un grand coup en décapitant la haute hiérarchie militaire, mais il lui fallait un prétexte. Ce dernier se précisa vite avec la recrudescence de la violence salafiste qui avait transformé depuis peu le Sinaï en sanctuaire de terroristes. Il suffisait alors d’accuser la haute hiérarchie militaire d’incurie et de la sanctionner. C’est ainsi que Morsi fit d’abord ébruiter dans les médias égyptiens que le maréchal Tantaoui était responsable du massacre de manifestants lors du renversement de Moubarak, le menaçant même d’une vindicte judiciaire. Il fallait l’affaiblir, ce fut fait. Et un simple décret a mis fin à ses hautes fonctions.

Mais cela n’était pas suffisant. Pour avoir les coudées plus franches Mohamed Morsi a tenu à mettre fin à la carrière de septante autres généraux choisis parmi les plus réfractaires au pouvoir civil et il les a remplacés aussitôt par de nouveaux promus dont le profil plus docile et pro-islamiste lui assurait désormais une armée moins ombrageuse et plus proche de ses idéaux religieux.

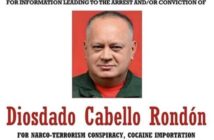

En ce sens, cette épuration menée de main de maître le rapprochait à la fois du premier ministre turc qui avait réussi à faire rentrer ses généraux dans les casernes, mais aussi du gouvernement iranien qui, avec ses Gardiens de la Révolution, avait conçu une armée idéologique et obéissante. Pour remplacer le maréchal Tantaoui, le président Morsi alla dénicher un illustre officier inconnu, en la personne d’Abdel Fattah Al-Sissi, qui s’était fait remarquer par sa piété et sa forte pratique religieuse. Il fut nommé aussitôt général et Chef des Armées en remplacement du vieux maréchal évincé.

Morsi pensait ainsi avoir fait rentrer l’armée dans le rang, désireux désormais de s’appuyer sur un nouveau commandement militaire soumis. Il avait mis fin à la tutelle que lui imposait le CSFA, lequel, de plus, dans la foulée de la dissolution de l’Assemblée dominée par les islamistes, s’était octroyé le pouvoir législatif.

La hiérarchie militaire écartée, ce pouvoir législatif devait retourner dans les mains du président Morsi, lequel, de plus, après avoir congédié le Procureur général du pays et mis à la retraite nombre de vieux juges conservateurs, cumulait les trois grands pouvoirs constitutionnels et était devenu un nouveau « raïs ». Pourtant cette situation ne devait pas perdurer. Le contexte social était de plus en plus tendu, le chômage explosait, des régions entières faisaient sécession, des villes comme Port-Saïd étaient en rébellion, les libéraux et les Coptes réprimés se soulevaient, tandis que le monde des médias et de la création artistique était en conflit frontal avec le pouvoir, suite à la restriction des libertés fondamentales et aux arrestations arbitraires. Le pays était de plus en plus paralysé et le spectre de la guerre civile devenait de plus en plus prégnant.

Dans ce contexte pré-insurrectionnel, l’armée avait conservé un fort crédit et continuait d’incarner le prestige et la grandeur passée de l’Égypte. Dans une Égypte où la situation était devenue chaotique sous la férule des Frères, beaucoup d’Égyptiens pensaient que seuls les militaires étaient capables de rétablir l’ordre et il n’était pas rare dans les manifestations de lire sur les nombreuses pancartes : « L’armée et le peuple, une seule main. »

Le jeune général Al-Sissi, dans un tel contexte, soutenu par tout l’appareil militaire humilié par les oukases de Morsi, commença à jouer une partition personnelle. Il s’opposa clairement à toute tentative de « frérariser » l’armée, en affirmant clairement que l’armée n’avait pas à se positionner politiquement et qu’elle était là pour servir la nation, toute la nation, et non une frange de cette dernière. Les rumeurs du limogeage d’Al-Sissi bruissaient alors, ce qui obligea le président Morsi à publier un communiqué officiel dans lequel il renouvelait sa confiance dans les forces armées. Il ne pouvait en fait limoger, en si peu de temps, deux chefs des armées, et encore moins celui qu’il avait lui-même choisi. Morsi était obligé de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mais, à nouveau, il était clair qu’il existait un conflit masqué entre la présidence et l’armée, chacun tentant d’éviter la confrontation avec l’autre : le président voulait instrumentaliser l’armée au profit des intérêts de son régime et l’institution militaire voulait rester neutre. Les événements allaient se précipiter.

Après une vague de troubles fin janvier 2013 constituant la troisième révolution du pays et lors d’une vive crise liée à l’adoption d’un projet de Constitution controversé, l’armée, par la voix d’Al-Sissi confiant en l’appui de ses pairs, avait mis en garde le pays contre un « effondrement de l’État que l’armée ne permettrait jamais », appelant « toutes les forces politiques » à trouver une issue aux « problèmes politiques, économiques, sociaux et de sécurité ». Une telle affirmation constituait une critique à peine voilée de la politique de la Confrérie qui avait fait taire toute opposition et qui cumulait l’ensemble des pouvoirs du pays; le général Al-Sissi alla jusqu’à prendre l’initiative d’inviter les partis politiques, y compris celui du président, à un dialogue parrainé par l’armée. Cette invitation a donné l’impression que les militaires se plaçaient déjà au-dessus de la présidence de la République. L’ombre d’un retour de l’armée sur la scène politique à l’instar de ce qui s’est passé en 2011 se précisait.

Le pouvoir commença à comprendre qu’il était bien seul et que la plus grande partie du pays était contre lui. C’est dans ce contexte qu’il commença à s’apercevoir que le corps de la police, non seulement lui échappait, mais lui était résolument hostile. En effet, depuis le début 2013, les relations entre le président et sa police se détérioraient de plus en plus. Il ne faut pas oublier que, dans le passé, sous le régime de Moubarak, les policiers avaient réprimé les islamistes et donc les Frères. Ils avaient été le bras armé de l’ancien régime et, en conséquence, ils pouvaient difficilement se mettre à défendre la Confrérie qu’ils avaient si longtemps pourchassée.

À Port-Saïd, la police avait par exemple disparu des rues au premier trimestre 2013. Les policiers accusaient la présidence de les placer dans des querelles politiques et ne voulaient pas s’aliéner le contact avec le peuple qu’ils avaient protégé au cours des précédentes révolutions. Ils obéissaient avec réticence au ministre de l’Intérieur, Mohamed Ibrahim, proche des Frères musulmans, nommé juste après les évènements de décembre 2012, au cours desquels les policiers avaient laissé passer les manifestants anti-Morsi dans l’enceinte du palais présidentiel. Ce sont en effet les Frères et non les policiers qui étaient venus dégager à cette époque le palais. Devant ce divorce avec les forces de police, le président ne pouvait plus que faire appel à l’armée, laquelle, elle aussi, ne pouvait que faire la sourde oreille, écœurée qu’elle était par l’attitude méprisante de la Confrérie et du président Morsi à son égard.

Or, au même moment, dans de nombreuses manifestations, le peuple réclamait le retour de l’armée. Lors des manifestations au Caire, à Alexandrie et dans d’autres villes, le slogan « Où est l’armée égyptienne ? » était scandé, de nombreux opposants estimant, en effet, que seule une intervention de l’armée pouvait sortir le pays de la crise politique. Ces appels allaient dans le sens souhaité par la hiérarchie militaire, car ils permettaient à l’institution militaire de se poser à nouveau en garante de la stabilité, et de retrouver une visibilité inédite après plusieurs mois d’éclipse au profit de Mohamed Morsi. De plus, les Frères n’avaient pas intérêt à une explosion de violence, car cela n’aurait pu qu’inciter l’armée à sortir à nouveau des casernes, voire à imposer un couvre-feu, dans une Égypte exsangue dont l’image était bien ternie. C’était maintenant à l’armée de trouver des prétextes pour se désolidariser du pouvoir islamiste. Il y en eut trois.

Le premier prétexte fut la concentration de tous les pouvoirs dans les mains du président, ce qui pouvait être considéré comme l’établissement d’une dictature de facto. Après avoir récusé la haute hiérarchie judiciaire, alors qu’il détenait déjà les pouvoirs exécutif et législatif, le président Morsi a interdit toute tentative de dissolution de l’Assemblée constituante. Sa « déclaration constitutionnelle » du 22 novembre 2012 lui a permis de confisquer le dernier pouvoir qu’il ne détenait pas encore, à savoir le pouvoir judiciaire. Il s’est alors placé au-dessus de tout recours juridique et a sanctuarisé la Constituante où régnaient pourtant en maîtres absolus les seuls Frères et les salafistes. Il a alors profité de ses pleins pouvoirs pour obliger la Constituante, débarrassée de son opposition libérale et chrétienne, à déposer le projet définitif de constitution. Parmi les 236 articles votés en catastrophe, la référence à la Charia était maintenue. Une chape de plomb était tombée sur le pays. L’armée ne pouvait accepter cette nouvelle dictature.

Le second prétexte fut la rupture des relations diplomatiques avec le régime syrien, décision unilatérale prise sans consultation avec la hiérarchie militaire, et peu appréciée par cette dernière. L’annonce faite le 15 juin 2013 par le président Morsi de la rupture définitive de ses relations avec Damas était un double message destiné, selon des analystes, à courtiser les pays arabes et occidentaux opposés au régime de Bachar Al-Assad, mais aussi à s’assurer du soutien d’une frange de la population égyptienne en invoquant la dimension confessionnelle de la crise syrienne.

Dans un discours prononcé devant des milliers d’islamistes rassemblés dans le stade du Caire pour une conférence de « Soutien à la Syrie », le président Morsi avait déclaré avoir rompu « définitivement » les relations avec le régime syrien. « Le chargé d’affaires égyptien à Damas sera rappelé, et l’ambassade syrienne au Caire sera fermée », avait annoncé le chef de l’État. L’armée a eu l’impression que Morsi avait adopté la position américaine dans le conflit en Syrie pour tenter de plaire à Washington en l’aidant au Proche-Orient, espérant par réciprocité que les Américains fermeraient les yeux sur la répression des grandes manifestations de l’opposition. C’était un véritable troc. L’armée a aussitôt pris ses distances avec les déclarations du président Morsi qui impliquaient l’armée. Cette dernière ne l’entendait pas ainsi et ne voulait pas suivre le président, surtout au moment où l’armée du régime syrien gagnait des points.

Une source militaire avait réagi en affirmant que « l’armée égyptienne assure uniquement la protection de l’Égypte et la sécurité nationale, elle n’interviendra pas dans les affaires internes d’autres pays et ne se laissera pas entraîner dans des conflits régionaux ». Pour beaucoup de militaires, la Syrie était toujours le « pays frère » qui s’était uni avec l’Égypte au sein de la République arabe unie. Pour les militaires, tout du moins, beaucoup de liens vivaces unissaient encore ces deux pays ; toute rupture diplomatique était alors inacceptable et toute intervention armée impensable. L’armée n’obéissait plus aux ordres présidentiels.

Le troisième prétexte, le pire, fut la présence, lors des cérémonies commémorant l’anniversaire de la fin de la guerre de Suez, de représentants des anciens mouvements djihadistes de la Gamaa islamiya, auteurs des attentats terroristes de Louqsor et de l’assassinat du président Sadate, représentants qui partagèrent la cérémonie avec le général Al-Sissi sous les auspices des leaders de la Confrérie. Une telle cérémonie fut considérée comme une humiliation par les représentants militaires et donc par le général Al-Sissi lui-même.

La coupe était pleine et l’armée ne pouvait plus coopérer avec le régime islamiste de Mohamed Morsi. Il manquait tout juste la fenêtre de tir favorable. Elle allait se présenter, grâce aux manifestations monstres organisées par le Mouvement « Tamarod » (« Rébellion ») qui avait collecté déjà 22 millions de signatures exigeant le départ du président Morsi, lequel considérait de son côté que sa légitimité venait seulement des urnes. L’heure de la revanche sur le pouvoir islamiste avait sonné.

Malgré les menaces d’intervention de la hiérarchie militaire dès le 30 juin 2013 pour prévenir toute guerre civile, Morsi a préféré passer outre espérant compter sur le dévouement de l’armée de conscrits, à défaut de celle des officiers. Mal lui en a pris.

Morsi, s’il avait perdu confiance en la police, pensait toujours que les conscrits et les jeunes officiers qu’il avait nommés seraient de son côté. Mais ni la police ni l’armée ne sont venues à son secours et le président s’est ainsi retrouvé nu face au peuple en colère. L’armée, bien au contraire, a utilisé la contestation comme prétexte d’intervention ; elle devait passer des paroles aux actes et démontrer qu’elle était prête à défendre l’intégralité de la nation, dont une très grande partie lui était acquise. Retrouvant les accents messianiques de Nasser, mettant la nation au-dessus de toute considération constitutionnelle et surfant sur la vague de Tamarod, Al-Sissi, au nom du peuple, déposa le raïs le 3 juin 2013 et fit décapiter l’organisation des Frères musulmans.

Ainsi, la boucle était bouclée et l’armée redevenait le maître absolu de la nation, dans la pure tradition nassérienne. Pour ce faire, outre les 22 millions de signatures sur lesquelles elle pouvait s’appuyer, l’armée avait obtenu, pour la première fois dans l’histoire du pays, l’accord des deux grands chefs religieux de l’Égypte. Si l’aval du nouveau chef de l’Église copte était au demeurant naturel, tant ses rapports avec le président Morsi avaient été exécrables, celui du recteur de l’université d’Al-Azhar, pourtant nommé par le pouvoir islamiste, était beaucoup plus surprenant, car cet accord était donné au nom de tous les sunnites égyptiens, dont les Frères font partie. Il est certain que devant les excès du djihadisme au Sinaï et en Syrie, le risque d’une islamisation violente de l’Égypte a pu lui faire peur, et il lui a paru préférable de donner allégeance à une armée garante de l’ordre.

Le problème qui s’est posé alors, plus au niveau international que national (car au niveau national il était acquis que la majorité du peuple était alors en faveur de l’armée), a été la suivante : était-ce un coup d’État ou une révolte populaire ?

Pour la majorité du peuple et pour l’armée, qui n’avait eu de cesse de confirmer vouloir rester en dehors du processus politique, il s’agissait de « répondre à l’appel du peuple » et de « protéger les demandes de sa révolution ».

Pour la Confrérie, au contraire, relayée par le Qatar et le monde anglo-saxon qui avait tant appuyé les Frères musulmans dans tous les pays arabo-musulmans en proie aux révolutions, il s’agissait d’un coup d’État.

La question est ouverte et reste avant tout idéologique, bien que, d’un point de vue démocratique, on puisse facilement faire valoir que le peuple puisse retirer la confiance qu’il a donnée à l’origine lors d’un processus électoral. Les exactions de toutes sortes du pouvoir islamiste et l’infamante disparition des libertés fondamentales plaident pour cette thèse.

Tout dépend en fait du type de gouvernement qui succédera définitivement à cette nouvelle prise de pouvoir. Les forces politiques doivent définir avec clarté le chemin de l’avenir. Annoncée le 8 juillet 2013, la déclaration constitutionnelle du nouveau président provisoire, Adly Mansour, a tracé le calendrier de la phase transitionnelle jusqu’aux élections législatives et présidentielles. Une nouvelle constitution plus ouverte aux droits fondamentaux et au pluralisme religieux s’imposait. L’Égypte sera gouvernée par un gouvernement civil, pour ne pas dire laïc. Le caractère islamique du texte a été édulcoré, même si l’article 2 dispose que l’islam est toujours religion d’État ; mais les constituants ont cependant supprimé un article ouvrant la voie à des interprétations rigoristes de la loi religieuse, la Cour constitutionnelle étant désormais seule habilitée à interpréter le droit islamique, une prérogative que les islamistes avaient attribuée à l’université Al-Azhar. La liberté de croyance est définie comme étant « absolue », la torture est criminalisée et les nouveaux textes font obligation à l’Égypte de respecter les traités internationaux qu’elle a entérinés.

Mais l’armée n’a pas oublié d’y faire insérer désormais la défense de ses intérêts que le président Morsi avait essayé de liquider. Ainsi, ni le Parlement ni le gouvernement n’auront un droit de regard sur le budget de l’armée, comme c’est déjà le cas depuis une quarantaine d’années. Des tribunaux militaires pourront juger des civils qui s’en seraient pris à leur institution. Enfin, la nomination du ministre de la Défense devra se faire durant huit ans avec l’accord du Conseil suprême des Forces armées (CSFA).

Forts de l’appui de la majorité de la société civile, les militaires n’ont pas hésité à braver une Amérique décontenancée par son soutien indéfectible aux Frères musulmans.

Pour essayer de reprendre pied, elle n’a pas hésité à mettre dans la balance l’aide annuelle de 1,3 milliard de dollars octroyée à l’armée par Washington, à laquelle s’ajoutent 250 millions d’aide économique au pays. Ce chantage a indisposé le nouvel homme fort du pays, Abdel Fattah Al-Sissi, qui, prenant un accent nassérien, a alors déclaré qu’il ne tolèrerait pas d’interférence américaine en Égypte.

Le fossé qui existe désormais entre les deux pays paraît important. La diplomatie américaine en soutenant Morsi a perdu son influence, même si le Département d’État a assoupli peu après son diagnostic en ne parlant plus de coup d’État, mais cela ne sera pas suffisant pour retrouver les relations chaleureuses d’antan. Dans l’attente, l’Amérique n’a pas eu le courage de passer à l’acte et s’est contentée de geler sa fourniture de gros matériels militaires et son assistance financière, le gel n’ayant pas vocation par ailleurs à être permanent.

L’Amérique n’osait pas aller trop loin en matière de sanctions, car la Russie, tant appréciée à l’époque de Nasser, se tient désormais en embuscade. Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que la nouvelle Égypte déclare vouloir dynamiser ses relations avec la Russie en vue de relever le niveau des échanges bilatéraux et que des rencontres aient lieu au Caire et à Moscou entre les deux parties. L’Amérique risque de perdre tout ce qu’elle croyait avoir gagné depuis l’époque de Sadate. L’enjeu est important. Et il est peu probable que le général Al-Sissi, devenu maréchal, modifie sensiblement à l’égard de l’Amérique sa posture nassérienne, car l’Arabie Saoudite, rivale désormais d’un Qatar qui avait tant appuyé et défendu Morsi, s’est portée garante de la vitalité de la nouvelle Égypte et de son avenir financier en lui accordant une aide inattendue.

Le soutien des pays du Golfe est acquis au nouveau maréchal, car ceux-ci voient dans le nouveau chef égyptien le seul moyen de rétablir l’ordre dans le Moyen-Orient et de mettre définitivement fin au tsunami des révolutions arabes par lequel ils se sentent menacés aujourd’hui. Ainsi, l’Arabie Saoudite a annoncé l’octroi d’une aide de 5 milliards de dollars à l’Égypte (se décomposant en un dépôt, sans intérêt, de deux milliards de dollars à la Banque centrale d’Égypte, un don d’un milliard de dollars et l’équivalent de deux milliards en produits pétroliers et gaziers), aide qui s’ajoute à celle des Émirats arabes unis de 3 milliards de dollars (dont un don d’un milliard de dollars et un dépôt, sans intérêt, de deux milliards de dollars à la Banque centrale égyptienne).

Ces déclarations portent à 8 milliards de dollars l’ensemble des aides annoncées à l’Égypte, soit plus de six fois la subvention américaine annuelle dont l’Égypte pourra bien se passer. Elles constituent aussi un pied de nez de l’Arabie Saoudite à l’Amérique avec laquelle les liens se sont distendus depuis un an.

Ces aides permettront à l’Égypte de retrouver sa place hégémonique au sein des pays arabes, mais aussi de répondre aux demandes des classes défavorisées de l’Égypte profonde qui, ni sous Moubarak, et encore moins sous Morsi, n’avaient jamais été la cible de la politique nationale.

En plus de cette aide, le géant émirati de la construction a lancé un projet d’un million de logements en Égypte, d’une valeur de 40 milliards de dollars, destinés aux Égyptiens à faible revenu et qui devraient en même temps créer plus d’un million d’emplois. Outre le logement, parmi leurs projets, figure aussi la construction de 25 silos de blé, 100 écoles et des dispensaires.

D’après une source militaire, l’armée sera personnellement responsable de la gestion des milliards de dollars de développement provenant des Émirats arabes, une armée qu’ils considèrent comme « l’institution la plus sûre et la plus en règle ».

Les classes défavorisées devraient de ce fait être les premiers bénéficiaires de ces investissements et nul doute qu’elles renverront vite l’ascenseur au pouvoir lors de prochaines élections, d’autant qu’Al-Sissi a promis d’imposer un salaire minimum dans l’économie égyptienne. Il marche désormais sur la route du socialisme arabe qu’avait inauguré Nasser.

L’armée retrouve par ailleurs sa gestion des fonds publics à travers le rôle que les pétromonarchies lui ont volontairement conféré, à savoir le management des aides attribuées. Comme les classes moyennes sont déjà acquises à Al-Sissi, son élection à la présidence de la république n’est plus qu’un jeu d’enfant.

Alors, adoubé par l’immense majorité de son peuple, accepté par la minorité copte, appuyé financièrement par les pétromonarchies qui voient en lui le nouveau leader du Monde arabe susceptible de mettre fin au chaos des printemps arabes et de leurs conséquences sur les régimes en place, s’étant débarrassé en outre de la tutelle embarrassante de l’Amérique haïe dans le cœur des Égyptiens, s’étant rapproché de la Russie comme l’avait fait dans son temps Nasser qui en avait fait un allié, de quoi Al-Sissi aurait-il peur ? Ne reste que les islamistes issus des Frères musulmans qui, désormais qualifiés de « terroristes » ont rejoint les bas-fonds de la société, comme à l’époque de Nasser, et qui tomberont désormais sous le coup de la loi contre le terrorisme promulguée en 1992.

Cette loi prévoit des sanctions renforcées, allant jusqu’à la peine capitale. Comme à l’époque de Nasser, les islamistes seront pourchassés sans relâche par un pouvoir qui ne leur laissera jamais de répit, et ce, avec le consentement tacite de la majorité du peuple saturé des excès des révolutions arabes, combat qui, de facto, rapprochera d’ailleurs Al-Sissi et Bachar al-Assad qui affrontent désormais un ennemi commun, l’islamisme politique et militaire.

Au cours de cette lutte sans merci, certaines restrictions aux libertés seront imposées, comme en temps de guerre, et le « Groupe du 6 avril » [ndlr : principal groupe de la jeunesse égyptienne qui avait participé à la contestation contre le président Moubarak en 2011], interdit par le nouveau pouvoir, en a déjà fait les frais.

On peut le regretter. Mais y avait-il une alternative au terrorisme d’État des Frères musulmans qui s’attaquaient aussi bien aux corps et aux âmes des citoyens ?

L’Amérique et, plus amplement, l’Occident, qui ont appuyé sans réserve les Frères musulmans, ont perdu la partie, comme ce fut le cas à l’époque de Nasser. Certes, il y aura toujours de bonnes âmes pour critiquer la répression, mais ces belles âmes feignent d’oublier la dictature du prima religieux que Morsi et son équipe avaient décidé d’imposer comme finalité sociétale, à l’insu de son peuple.

Il est triste, dans l’histoire de cette grande nation arabe, que le seul et unique processus démocratique se soit transformé en une volonté politique d’imposer une dictature religieuse. Ceci explique que pour beaucoup de citoyens égyptiens actuels le mot de démocratie conserve désormais le goût amer du cynisme islamiste.

Ce n’était pas ce à quoi la jeunesse cairote aspirait lors des manifestations de la place Tahrir. Leur révolution digne avait été usurpée et c’est pourquoi ils étaient si nombreux en juillet et en aout 2013 à acclamer le général Al-Sissi, ce second Nasser capable de redonner l’espoir à une nation humiliée.

Comme me le disait un de mes grands amis cairotes: « Que vaut une démocratie si elle ouvre les portes de l’enfer ? Un chef qui protège de l’enfer vaut beaucoup plus. »

Une phrase à méditer en Occident, car le Monde arabo-musulman, dont les structures mentales restent très éloignées des nôtres, a rarement rejeté la notion de « père de la nation ».

2 Comments

Merci, Monsieur Estival !

L’armée a sauvé le pays des fanatiques. C’est l’armée qui a toujours sauvé l’Egypte. pas pour la dictature, mais pour la stabilité.

Merci!

La révolution tuée par les fascistes militaires en Egypte. Tuée en Syrie par les inconscients de l’occident. Tuée en Libye par les intérêts pétroliers. C’est ça votre idée de la démocratie?