Terrain de jeu des rivalités de puissances régionales, déchiré par la guerre civile, menacé par la sécession du Kurdistan, l’Irak subit l’effondrement de ses revenus pétroliers. La fin du baril à 100US$ signifie le déclin brutal d’une rente qui alimentait à la fois la gabegie de l’État et les différents acteurs politiques qu’il fallait ménager. Les soubresauts du marché pétrolier mondial pourraient bien, à terme, déstabiliser les rapports de force locaux en Irak et mettre à mal l’effort de guerre contre l’État islamique.

Marché mondial du pétrole : des nouvelles du front

Depuis le début du mois de février 2015, les principaux marchés régionaux (WTI, Brent) semblent avoir enrayé leur chute vertigineuse, et le cours oscille désormais entre 49 et 56US$ le baril. Un prix insuffisant pour la majorité des pays producteurs, mais qui évite le scénario catastrophe d’une chute à 20US$, précédemment évoquée dans les discours saoudiens.

En Arabie Saoudite, la mort du roi Abdallah n’a pas fondamentalement changé la stratégie du Royaume à court terme, si l’on en croit les premières initiatives de son successeur, Salman. Mais cette période de brassage des fonctions et des titres au sein du palais n’autorise aucune certitude.

Au niveau de l’offre, la baisse des cours produit déjà quelques effets sur la production américaine de pétrole non-conventionnel, première cible de la guerre des prix. Cruciaux pour renouveler la production, les investissements se sont considérablement réduits, et la production devrait ralentir sa croissance.

Cet affaiblissement de l’industrie américaine n’a pour le moment que des effets locaux. Reste que l’on observe un net refroidissement des relations américano-saoudiennes. En plus du dumping pétrolier, la Maison blanche s’oppose frontalement à un axe informel Israélo-saoudien, les deux États s’étant rapprochés en front commun conttre l’intention de plus en plus évidente de la Communauté internationale de réintégrer l’Iran et le régime syrien dans le concert des nations, face à la progression de l’État islamqiue en irak et en Syrie.

Le New York Times, organe privilégié de la diffusion des positions américaines dans l’opinion publique, multiplie actuellement les articles sur les relations troubles entre des membres de la famille royale et al-Qaeda. Deux dossiers récemment révélés servent ainsi à déstabiliser le clan belliciste, emmené par le prince Bandar Bin Sultan. Le premier concerne la publication des 28 pages du rapport sur le 11 septembre faisant état du rôle saoudien dans le financement du terrorisme. Le second, c’est la confession sur commande de Zacarias Moussaoui, ancien membre d’al-Qaeda emprisonné à Guantanamo, lequel incrimine nommément plusieurs princes saoudiens, notamment Bandar Bin Sultan.

Lors de la visite d’une importante délégation emmenée par Obama à Riyad, le 27 janvier 2015, des responsables saoudiens auraient été sanctionnés par le roi Salman pour avoir participé à des rencontres non-officielles avec les Américains, dont le prince Khalid Bin Bandar, chef des renseignements.

Washington souhaite visiblement peser dans le rapport de force entre les clans proches du pouvoir à Riyad. Le marché mondial, plus que jamais politisé par les crises ukrainiennes et moyen-orientales, attend donc trois échéances en 2015 : l’application de l’accord de Munich sur la crise ukrainienne entre la France, l’Allemagne et la Russie ; le résultat des négociations avec l’Iran, programmées en mars, et la prochaine réunion de l’OPEP, en juin.

Irak : comment la baisse des cours rebat les cartes du pouvoir

Dans ce contexte stratégique, l’Irak mérite à plus d’un titre l’attention des observateurs.

C’est avant tout un producteur crucial, quatrième exportateur mondial en 2014, et surtout la dernière « frontière » du pétrole bon marché, grâce à ses nombreux gisements non exploités. Selon l’Agence internationale de l’Énergie, l’Irak devrait fournir à lui seul plus de 60% de l’augmentation de la production mondiale de conventionnel d’ici à 2020.

L’Irak est aussi le pays de la région le plus dépendant de l’or noir. L’état de guerre, quasi-ininterrompu depuis 1980, a bloqué la diversification de l’économie. C’est aujourd’hui plus que jamais le cas, le conflit dissuadant les agriculteurs du nord de semer et les entreprises d’investir.

Enfin, c’est l’ensemble des acteurs du conflit, étatiques ou miliciens, qui financent leur pouvoir local et leur effort de guerre par les revenus pétroliers.

L’État irakien en faillite à un moment critique

L’État irakien, incapable de lever l’impôt sur un territoire mal contrôlé, a donc fait reposer à 90% son budget sur les ventes de brut.

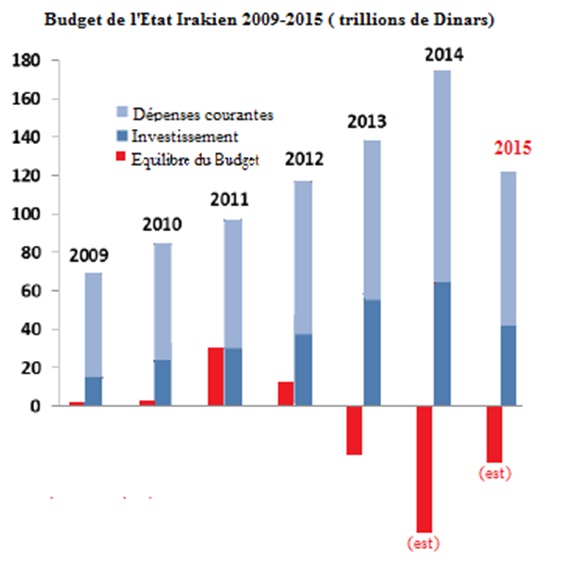

Voté début février, le budget 2015 entérine la fin des années fastes pour le gouvernement, avec une baisse de 25% des dépenses en comparaison de celles engagées en 2014. La brutalité de ce choc d’austérité s’explique par la situation financière du pays, menacé de faillite.

L’enjeu est d’autant plus critique que les dépenses militaires sont appelées à augmenter, afin de renouveler le matériel perdu ou détruit et de rééquiper les installations. Actuellement en débat au parlement, un projet de loi relatif à la création d’une « garde nationale », solution pour régulariser le patchwork des diverses milices (Chiites et Sahwa) qui minent l’autorité de l’État, devrait aboutir à un coût estimé entre deux et cinq milliards de dollars supplémentaires.

Le budget 2015, préparé fin 2014 et voté début février, avait été établi sur la base d’un baril à 56US$. Le cours actuel étant passé en deçà, le gouvernement devra emprunter plus de cinq milliards de dollars pour honorer ses paiements. La crédibilité de l’Irak sur les marchés internationaux étant insuffisante, le gouvernement a prévu un montage financier complexe, qui impliquera des emprunts auprès de banques publiques et privées et de la banque centrale irakienne, qui puisera dans ses réserves de change. Mais l’on peut douter de la viabilité de cette solution, étant donné la faiblesse du système financier irakien.

Le premier ministre al-Abadi, candidat de compromis et de réconciliation nationale, n’aura donc pas le choix. Il devra réduire plus encore les dépenses de l’État, au prix de l’impopularité -les salaires des fonctionnaires de certains ministères auraient déjà été diminués de 100US$- ; ou de tensions politiques : l’arbitrage budgétaire entre ministères ou entre institutions signifie la remise en cause des prébendes perçues par chacune des factions et personnalités qui se sont partagées le gâteau que constitue l’État.

Une anecdote, révélée par le quotidien électronique Zaman : mécontents d’être la seule milice non concernée par le versement de salaires aux combattants de la « Mobilisation populaire », les Turkmènes menaceraient de bloquer l’autoroute Bagdad-Samarra, un axe vital pour la guerre.

Signe de l’absence de visibilité à moyen terme dont souffre l’État irakien, la décision a été prise de débloquer le budget 2015 par tranches mensuelles pour financer les ministères, plutôt qu’en un versement annuel unique, et ce afin de prévenir une faillite brutale en cas de nouvelle baisse des cours du brut.

L’austérité compromet aussi la marge de manœuvre diplomatique de l’Irak. La forte hausse du pétrole des années 2010 avait permis à l’ancien premier ministre Nouri al-Maliki de financer la militarisation de l’Irak, regagnant ainsi quelques points dans le rapport de force avec son parrain américain. Aujourd’hui, la situation s’inverse : incapable d’honorer à court terme le dernier paiement de ses achats militaires aux États-Unis et à la Russie, Bagdad a négocié un report d’un an. Des contreparties ont probablement été promises, en termes de concessions politiques, d’achats ultérieurs ou de contrats locaux.

L’État irakien affaibli face aux milices chiites ?

À l’heure où le poids politique et le rôle dans les combats des milices chiites font l’objet d’une reconnaissance étatique, le risque de voir ces milices concurrencer l’autorité de Bagdad est bien réel. Du fait de la réduction du budget de l’État et du retard pris par la réforme d’une armée irakienne largement corrompue, il est probable que l’effort financier soit largement assumé par la troupe, impactant le renouvellement du matériel de base, la logistique, les munitions. Des plaintes d’officiers émergent déjà dans les médias irakiens.

Au contraire, les milices chiites disposent de matériel iranien récent et paient mieux leurs soldats ; elles sont aussi mieux organisées, bien qu’il n’existe que peu de contacts entre les six principaux groupes armés chiites.

Ces organisations assurent leurs financements via des dons locaux et étrangers, mais aussi des exactions commises sur le terrain reconquis face à l’État islamique. Elles devraient par ailleurs continuer à recruter, augmentant leur présence dans les gouvernorats d’al-Anbar, Kirkouk et Diyala, et ce au détriment de l’autorité de l’armée irakienne avec laquelle leur coordination est très limitée.

Touchés au portefeuille, les djihadistes forcés de diversifier davantage leurs sources de financement ?

L’analyse des conséquences de la baisse des cours pour l’État islamique est un exercice hasardeux, étant donné l’opacité de l’organisation. Les ventes de pétrole participeraient à hauteur d’un tiers du revenu de l’organisation. La baisse du prix n’a pas menacé la compétitivité du pétrole de la Djézireh [ndlr : région nord-est de la Syrie, aujourd’hui contrôlée par l’EI] : les réseaux de revente ont toujours offert un fort discount, et le baril syrien se négocierait à une trentaine de dollars à l’heure actuelle.

En revanche, l’État islamique pourrait être mis en difficulté en ce qui concerne ses débouchés : le blocage par les Peshmergas d’une voie d’approvisionnement majeure près de Sinjar, ainsi que les contrôles visant à bloquer la contrebande passant par le Kurdistan irakien à destination de l’Iran signifient la perte de deux filières majeures pour les djihadistes. D’autres acheteurs potentiels pourraient toutefois bénéficier de la situation et permettre à l’EI d’écouler son pétrole, à savoir les régions tenues par le régime de damas, en Syrie même.

Cela dit, plus simplement, la baisse relative des revenus pétroliers devrait affecter le budget de l’État islamique, et ce au moment où l’EI, depuis quelques mois, multiplie les revers (perte de la raffinerie de Baiji ; défaite à Kobané ; retrait d’Alep-Est ; recul au nord de Mossoul ; échec dans l’attaque de Kirkouk, tout récemment).

Plusieurs sources témoignent d’ailleurs d’une multiplication des méthodes de ponctions financières sur la population. Après la frappe de pièces d’or, qui a surtout eu pour intérêt de « monétiser » les réserves pillées à Mossoul, après le trafic d’antiquités, les djihadistes se lancent désormais dans l’entreprenariat immobilier : les centaines de terrains et de propriétés abandonnées ou confisquées par l’EI sont revendus à la population locale. Fait rarement mentionné, les milliers de fonctionnaires de l’État irakien en poste dans les territoires tenus par l’EI, qu’ils soient restés à leur poste ou non, sont toujours salariés par Bagdad. L’État verserait chaque mois plus de 17 millions de dollars à cet effet, injectés via les banques publiques. La résilience économique de l’État islamique doit beaucoup à ce choix fait de maintenir les institutions irakiennes.

Le Kurdistan, grand perdant de la baisse des cours ? Une position régionale affaiblie…

Terminées, les grandes déclarations des chancelleries occidentales de soutien au Kurdistan ? Malgré son rôle dans la lutte contre les djihadistes de l’EI, il aura fallu une colère publique du président du gouvernement autonome du Kurdistan, Massoud Barzani, pour qu’il parvînt à se faire inviter à la grande conférence internationale contre l’État islamique qui s’est tenue à Munich. Le signe ne trompe pas : la position politique des Kurdes s’est affaiblie ; et il faut à présent davantage ménager Bagdad et Téhéran.

L’accord temporaire signé en décembre par Barzani et al-Abdi se traduit par le retour du versement des 17% du budget irakien à l’autorité kurde, en échange d’un engagement de l’autorité kurde à vendre 250.000 barils de sa production pétrolière, via le pipeline Kirkouk-Turquie, au profit de l’opérateur pétrolier de l’État irakien, le SOMO. Dans l’attente d’un accord global sur les nombreuses controverses institutionnelles, le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK) est autorisé à exporter son pétrole sur les marchés internationaux.

Cet accord ne résout pas les problèmes de fond qui opposent Bagdad et Erbil, tant sur les questions de souveraineté que sur l’exploitation par les Kurdes des champs pétrolifères situés dans leur territoires ; il s’explique surtout par les difficultés financières des deux parties : Bagdad a absolument besoin du pétrole de Kirkouk concédé par Erbil, pour boucler le budget de 2015, tandis qu’Erbil avait un besoin urgent de liquidités, après avoir globalement échoué à commercialiser son pétrole de manière indépendante.

La concession des Kurdes sur les ressources de Kirkouk s’explique aussi par la nouvelle donne politico-militaire dans la région : l’attaque lancée par l’EI le 28 janvier sur les champs pétroliers du sud de la ville a mis en évidence les difficultés, pour les Peshmergas, de tenir cette zone stratégique très disputée.

Les milices chiites y sont en outre très présentes et leur activité est appelée à augmenter dans les mois à venir, alors que le nettoyage de la Diyala s’achève et que le front se rapproche du sud de Kirkouk. Les séjours régulièrs dans la région de Qassem Soleimani, le chef des forces spéciales iraniennes à l’étranger, et la visite récente du leader de la milice chiite Badr, Hadi al-Ameri, au président (kurde) du gouvernorat, Najmalddin Karim, montrent la volonté des forces chiites de conserver une assise dans la région, une question qui divise les partis kurdes. L’enjeu que constitue Kirkouk donne plus que jamais la mesure des relations Erbil-Bagdad et UPK-PDK [ndlr : les deux principaux partis qui se partagent le pouvoir au Kurdistan irakien].

Au Kurdistan, la guerre et le million de réfugiés pèsent sur une économie morose, en récession de 5% en 2014. Mieux administrée que l’État irakien, la région devrait cependant souffrir tout autant de l’amputation de ses revenus.

Plus encore qu’en Irak du sud, l’administration y est pléthorique. Sa taille doit au clientélisme pétrolier, mais aussi à l’histoire des institutions kurdes, qui se sont développées sur base de la fonctionnarisation des milices du PDK et de l’UPK, dans les années 2000. À ce jour, sur environ 1,2 millions d’actifs, 640 millions sont salariés par le GRK.

Depuis 2013, les dettes et les versements en attente se sont accumulés. Tandis que le GRK solde peu à peu les salaires des militaires et fonctionnaires impayés en 2014 (lorsque Bagdad bloquait les transferts du budget national), il préserve cependant sa trésorerie courante en réduisant temporairement de 15% les salaires des hauts fonctionnaires, mais aussi en retardant les paiements aux opérateurs pétroliers.

À court terme, le Kurdistan devra emprunter 1,4 milliards de dollars pour équilibrer son budget de 2015. Un projet de loi autorisant la région à emprunter sur les marchés internationaux est actuellement à l’étude, mais sa ratification par le parlement kurde n’est pas acquise : une telle initiative violerait directement la constitution irakienne, qui donne à Bagdad la prérogative du financement extérieur et de la Banque centrale.

Des mesures d’austérité, indispensables si les cours du pétrole continue de stagner à la baisse, pourraient également susciter des troubles sociaux. La population Kurde est jeune : plus de 50% des habitants ont moins de 20 ans. Contrairement à l’Irak, perpétuellement en guerre, le Kurdistan a connu un réel boom économique depuis 2000, qui a habitué la population à la générosité du GRK. Or, les années de crise à venir seront précisément celles où les « baby boomers », nés dans l’après-guerre des années 1990, entreront dans le marché du travail. Ils n’auront pas les facilités d’emplois qu’ont connues leurs ainés, lesquels conserveront la majorité des postes de fonctionnaires, même si ce « blocage » sera atténué par le renouvellement des unités de Peshmergas.

Les opérateurs pétroliers, variables d’ajustement de la crise financière irakienne au détriment de la production de long terme

Le système des contrats pétroliers en Irak fonctionne sur un prix négocié du rachat par les autorités du pétrole exploité sur chaque concession, qui se chargent ensuite de le commercialiser. En Irak comme au Kurdistan, les paiements aux opérateurs pétroliers étrangers, grandes majors ou petits acteurs, ont été retardés afin de dégager une marge de manœuvre financière. La manœuvre n’est pas nouvelle : au plus fort de la crise entre Bagdad et Erbil, le Kurdistan avait lancé en urgence une batterie de taxes supplémentaires à destination des entreprises.

La méthode a fonctionné jusqu’ici : l’Irak est un marché difficile, mais extrêmement prometteur. S’y maintenir peut justifier des sacrifices de court-terme.

Mais les retards de paiements, s’ils devaient se prolonger, pourraient avoir des conséquences néfastes à moyen-terme pour l’Irak comme pour le Kurdistan : plusieurs opérateurs ont annoncé un gel de leurs investissements sur leurs exploitations. Cumulées, ces mesures de rétorsion menaceraient les objectifs de production annoncés, au risque de réduire encore les revenus du GRK et de Bagdad.

Ecartelés entre l’effort de guerre et la baisse de leurs revenus, Bagdad et Erbil pourraient voir ralentie leur progression militaire face à l’EI et devraient reporter à 2016 l’offensive coordonnée sur Tikrit et Mossoul que la Coalition internationale demande avec empressement.

Pire, des décisions controversées visant à éviter une cessation des paiements pourraient susciter des tensions internes – sociales ou politiciennes – et compromettre la reconquête rapide de l’Irak.