Depuis la soudaine invasion de l’Irak par le mouvement islamiste de l’État islamique de l’Irak et du Levant (EIIL – rebaptisé « État islamique », EI) et la proclamation de la restauration du Califat, étendu aux territoires irakien et syrien, la mosaïque irakienne semble imploser sur fond de « guerre sainte » : les Kurdes, au nord, profitant de l’affaiblissement du gouvernement de Bagdad, avancent vers l’indépendance ; les tribus sunnites se divisent entre un soutien intéressé à l’EI et leur crainte du radicalisme religieux ; les Chiites se rassemblent pour la défense de la capitale ; les minorités s’inquiètent du sort que chacune de ces communautés dominantes leur réserveront… Du blocage politique à l’éclatement communautaire ? Décodage.

Comprendre la poudrière irakienne

La guerre qui fait rage en Irak n’a pas pour cause unique la déstabilisation des États de la région par le djihadisme transnational, qui est en surtout le déclencheur : elle résulte avant tout d’une crise politique profonde qui a poussé les communautés exclues du pouvoir à choisir des solutions militaires.

Après la rocambolesque débandade de l’armée irakienne, durant ces dernières semaines, face à l’offensive de l’État Islamique (EI) et de ses alliés locaux, ce n’est pas seulement une situation militaire désastreuse qui inquiète les observateurs de la crise irakienne, mais aussi la déstabilisation organique du pays, dont le jeu politique traditionnel a volé en éclat.

Pour les régions sunnites qui appuient l’EI, pour le Kurdistan proche de l’indépendance, le Rubicon a été franchi. C’est le sort de l’Irak en tant qu’État qui se jouera dans les prochains mois, voire les prochaines semaines.

L’échec de l’armée irakienne, révélateur de la faillite de l’unité nationale

« Nous connaissons les noms des traitres qui ont fui et propagé les rumeurs séditieuses ! »

Quelques jours après la fuite de l’armée irakienne devant l’avancée des combattants de l’EI qui se sont emparés de Mossoul, une des principales villes du nord, le 9 juin dernier, le premier ministre irakien, Nouri al-Maliki, a joué la carte du complot pour expliquer à ses concitoyens et à la Communauté internationale pourquoi 30.000 soldats irakiens, équipés et formés par l’Armée américaine à grand renforts de milliards de dollars, avaient pris la fuite dans le plus grand désordre, face à seulement 800 djihadistes débarqués de Syrie.

Que s’est-il passé à Mossoul ? Qui a encouragé, voire ordonné la fuite ? Qui a tu les informations sur la préparation de l’attaque, connues depuis plusieurs semaines ? Des questions dangereuses et qui n’ont pas encore trouvé réponse.

Toujours est-il que la prise de la seconde ville du pays a définitivement transfiguré l’Irak : aux yeux des Irakiens et du monde entier, c’est l’illusion de « l’État Irak » qui est morte, pour de bon.

Dans les casernes de Mossoul, les rumeurs et l’hésitation des officiers démoralisent les troupes. Dans la ville, les menaces de milices sunnites, traditionnellement hostiles au gouvernement pro-chiite de Bagdad, et le jeu trouble de certains notables locaux, dont le gouverneur de la région, rendent la situation intenable. Plus encore : la menace, devenue imminente, agit comme un révélateur de ce que cachent les uniformes des 2e, 3e et 12e divisions de « l’armée irakienne » : un assemblage clivé de communautés, des hommes qui se sont engagés pour un salaire, mais pas pour l’Irak.

Majoritaires, les soldats chiites paniquent à l’idée d’affronter un ennemi qui les égorgera, comme il a égorgé les Chiites de Syrie ; ils sont dos à une ville sunnite, qui les déteste. Les Kurdes de la 3e division abandonnent Mossoul, tout simplement parce que cette guerre ne les concerne pas (ne les concerne plus) : ce n’est pas ici que se déroule leur combat ; ils se retirent donc pour prendre position dans les bases militaires établies aux frontières du Kurdistan. Les soldats sunnites, enfin, déconcertés, jettent armes et uniformes ; et ils s’en vont à pied sur les routes, par centaines, pour rejoindre leurs villages, tandis qu’une minorité choisit de rallier les dijihadistes et de se débarrasser de la tutelle des Chiites de Bagdad.

Cette division communautaire qui fait exploser le cœur de l’État est pour partie la conséquence de la stratégie du premier ministre al-Maliki : pour s’assurer la mainmise sur le pays, depuis 2008, Nouri al-Maliki s’est arrogé les fonctions de ministre de la Défense et du Renseignement ; des généraux expérimentés ont été remplacés par des hommes à sa botte, tandis que des grades subalternes se monnayaient en billets verts.

De fait, le commandement des opérations militaires a été à ce point centralisé que plus un colonel ne peut désormais prendre la moindre initiative, la moindre décision, sans avoir préalablement reçu l’aval du chef du gouvernement, tandis que, par ailleurs, la communication entre les différents services est volontairement limitée.

En quelques jours, ainsi, l’armée irakienne, sans commandement efficient et capable d’en maintenir l’unité, a achevé sa mutation confessionnelle : les chiites formaient 85% des troupes en 2011. Suite aux désertions des Kurdes et des Sunnites, ce chiffre doit aujourd’hui approcher les 95%…

La stratégie de l’État islamique (EI) et les Sunnites.

L’État islamique en Irak et au Levant (EIIL), devenu l’État islamique (EI) depuis la proclamation du Califat (la restauration d’un État arabe médiéval basé sur l’obéissance à un calife, successeur du Prophète Mahomet), n’avait probablement pas anticipé un tel succès militaire. Mais la mobilité de ses katibas (brigades) lui a permis de tirer rapidement parti de la rupture du front.

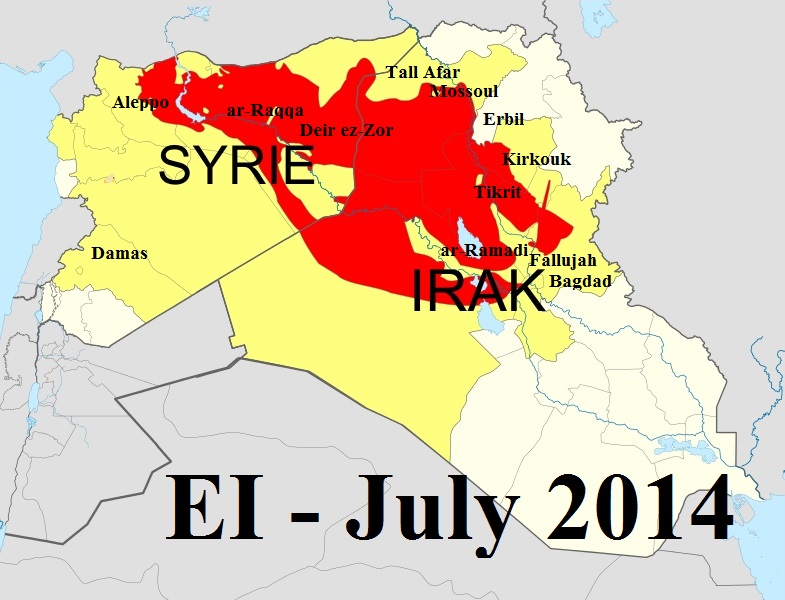

Avec une vingtaine de milliers de combattants équipés d’armes lourdes et un butin évalué à un milliard de dollars (notamment, on évoquera le pétrole syrien de la région orientale de Deir ez-Zor), l’EI est capable de soutenir le long combat qui s’annonce et de défendre un territoire qui englobe l’ensemble du désert syro-irakien et les villes d’ar-Raqqa, Deir ez-Zor, Mossoul et Tikrit.

Mais l’EI est parvenu à former une coalition armée sunnite dont le seul dénominateur commun est l’opposition à Bagdad et qui n’est pas donc pas seulement un dénominateur religieux.

Ainsi, la prise de Mossoul doit beaucoup à l’appui que l’EI a reçu de l’Armée de Naqshbandi, une milice composée d’anciens Baasistes (membres du parti Baas, parti unique, de philosophie socialiste et laïque, majoritairement sunnite, au pouvoir sous Saddam Hussein), dirigés en outre par un des bras-droit de Saddam Hussein, Izzat Al-Douri.

Cette alliance s’est concrétisée grâce à une collaboration très ancienne, confortée par des connexions personnelles entre les chefs deux mouvements : les proches conseillers d’al-Baghdadi (le leader de l’EI, qui s’est autoproclamé calife) sont majoritairement d’anciens Baasistes, qui avaient rejoint dès 2002 Ansar Al-Islam, la première organisation djihadiste apparue en Irak.

Quant aux autres partenaires de l’EI, il s’agit de milices islamistes sunnites de moindre importance et de certaines tribus sunnites, dont la puissante coalition des Dulaimi d’Al-Anbar. Une coalition hétéroclite qui pourrait bien se révéler comme le talon d’Achille de l’EI : son entretien et le prix de sa fidélité devrait coûter au mouvement une grande partie de ses moyens militaires et pécuniaires.

La stratégie de l’État islamique est donc d’institutionnaliser son pouvoir, en le fondant sur une obédience sunnite, tout en confortant par ailleurs sa capacité à attirer des candidats au djihad en provenance de l’étranger.

La décision de proclamer au plus vite la refondation du Califat (d’un État islamique dans la tradition du politique prêchée par le Prophète Mahomet) sert les deux objectifs : d’une part, elle oblige le monde musulman sunnite à réagir à cette déclaration et à prendre position. D’autre part, sur le terrain des combats, elle permet à l’EI d’exiger l’allégeance (Ba’wa) des tribus locales et des milices djihadistes de la région.

Dans les territoires conquis par l’EI, la nouvelle autorité se met donc en place : elle nomme des émirs, chefs de quartier dans les villes et villages, émet des fatwas (des décrets), et crée ses propres avatars administratifs, des livres scolaires, jusqu’aux plaques d’immatriculations, qui ont été modifiées.

Les villes à majorité sunnite ont ainsi fêté l’arrivée des islamistes, préférant leur domination à celle de l’armée irakienne (rappelons-le, majoritairement chiite).

Dans le même esprit, sur Internet, nouveau champ de bataille, des équipes de graphistes expérimentés diffusent pour l’EI une propagande efficace, sous forme d’e-books et de clips. En outre, en dissuadant les journalistes d’approcher ses combattants, l’EI maîtrise sa communication et son image, imposant aux agences de presse des images fournies par une équipe de photographes et vidéastes à son service.

En déclarant la prise de la ville irakienne de Kerbala (principal ville sainte chiite) comme un objectif militaire, en exécutant des milliers de soldats et civils chiites, la logique de l’État islamique se révèle : entrainer ses adversaires dans une violence sectaire qui ne peut que renforcer le caractère communautaire de ses propre troupes.

Guerre des villes, guerre des villages

Après la panique initiale, l’armée irakienne s’est ressaisie, renforcée par la police et les milices chiites. Les combats se poursuivent sur trois fronts, larges chacun de plus de 800 km.

Le mieux défini et le plus stable est le front kurde, qui passe par les villes de Tell Afar, Qarakosh, Hawijah, Tuz Khurmatu, et Khanaqin. Les Peshmergas et les milices turkmènes (minorité turcophones, majoritairement chiites et donc menacées par l’avancée de l’EI) y défendent une ligne sommairement fortifiée contre des assauts ponctuels de l’EI et des Naqshbandi, qui se limitent à quelques escarmouches.

Le second est le théâtre de combats très violents : il s’étend sur les trois vallées densément peuplées du cœur de l’Irak, celles du Tigre, de l’Euphrate et du Diyala, qui se rejoignent au niveau de la capitale, Bagdad. C’est sur ce front, principalement, que l’armée irakienne, les milices chiites et les Sahway (force auxiliaire de l’armée irakienne, composée de sunnites opposés aux milices islamistes) affrontent le gros des katibas djihadistes, ainsi que des milices tribales sunnites. Le gros des combats se concentre autour des villes de Ramadi, Falludjah, Taiji, Baiji, Samarra, Tikrit et Ba’qubah.

Le troisième et dernier n’est pas moins stratégique, mais moins couvert par les médias : il correspond à l’offensive lancée par l’EI au Sud d’Al-Anbar, vers la frontière de la Jordanie, qui a mobilisé ses troupes, craignant l’expansion de l’EI à son territoire. L’armée irakienne a perdu le poste frontière d’Al-Qaim, avec la Syrie, mais contient les djihadistes sur la ligne Trebil-Nukayb.

Tandis que les deux camps disposent de moyens très insuffisants au regard de l’étendue des fronts, ce sont donc les priorités stratégiques qui déterminent la localisation et l’ampleur des combats.

L’Irak connait ainsi deux guerres, celle des villes et celle des villages.

Moins stratégique, l’occupation des campagnes et le contrôle des petites villes entourées de champs permet de boucler et contrôler complètement un territoire. Dans les zones de mixité communautaire, cette logique de cohérence identitaire du territoire a conduit à des massacres de villages chiites entiers, notamment dans les districts turkmènes de Tuz et Tell Afar. En revanche, dans les zones majoritairement sunnites, c’est l’armée irakienne qui hésite à s’aventurer dans ces villages, coûteux à prendre. Elle se cantonne donc au cœur des vallées, c’est-à-dire sur les axes majeurs et dans les grandes villes.

Les villages sont souvent le territoire des tribus. Ces entités politiques jouent actuellement un rôle fondamental dans le conflit. En marge des combats, les sheikhs (chefs de tribu) assurent un rôle de médiateurs, notamment dans les affrontements entre communautés. Ils négocient les cessez-le-feu ou la libération de prisonniers. Ils constituent la preuve de la résilience d’un système social vieux de milliers d’année, qui persiste face aux coups de boutoirs de la haine sectaire générée depuis les quelques dernières décennies.

La réaction chiite et le risque de guerre intercommunautaire

L’avancée de djihadistes qui égorgent les Chiites et terrorisent cette communauté rappelle les affrontements sectaires de 2006-2007.

L’un des principaux dignitaires chiites irakiens, le grand ayatollah al-Sitani lui-même, est sorti de sa réserve pour appeler sa communauté au djihad contre les ennemis de l’Irak. Tous les Sunnites se sont sentis visés par cette déclaration de guerre.

Le premier ministre al-Maliki sait que sa survie politique se jouera dans les prochaines semaines. En appelant lui aussi les milices chiites à défendre l’Irak, il a pris le risque de provoquer la confessionnalisation du conflit. L’intervention de ces milices a rendu poreuse la frontière entre soldats et miliciens ; et les risques de massacres de Sunnites à Bagdad, villes très majoritairement chiite, sont bien réels, en cas de progression des djihadistes de l’EI.

Même les partis d’opposition chiite ont déclaré l’union sacrée face à la menace sunno-djihadiste, tout en continuant cependant de militer pour l’éviction d’al-Maliki.

Les Kurdes ont-ils franchi le Rubicon vers l’indépendance ?

Coïncidence, « l’offensive sunnite » a lieu au moment où la crise politique entre Erbil (capitale du Kurdistan irakien) et Bagdad atteignait son paroxisme.

Profitant de la fuite des divisions irakiennes de Mossoul, Kirkouk et Tikrit, les Peshmergas (milices kurdes) ont envahi l’ensemble des « territoires disputés », zones majoritairement kurdes, réclamées en vain depuis 2003 par le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK).

Bien que mal équipés, les miliciens kurdes, grâce à leur expérience du combat et à leur volonté nationaliste, sont apparus comme la seule force armée capable de tenir en échec l’EI (bien qu’il faille ici apporter cette nuance : les « territoires disputés » ont été occupés par les Peshmergas après la défection de l’armée irakienne et avant l’arrivée de combattants de l’EI, donc sans réels combats ; et rappelons par ailleurs que, à cette date, l’EI n’a encore lancé aucune offensive d’envergure en direction des positions kurdes).

Cependant, tandis que la majorité des katibas djihadistes est descendue vers le sud défendre Tikrit, les Peshmergas campent sur leurs positions. En réalité, les Kurdes ne souhaitent pas s’investir dans ce qu’ils considèrent comme une guerre civile arabe entre Sunnites et Chiites.

Le Kurdistan est donc plus que jamais en position de déclarer son indépendance.

Notons que, sur le court terme, la crise irakienne posera un sérieux défi logistique et financier au Kurdistan : les fonctionnaires n’ont plus été payés par Bagdad depuis des mois et la région doit supporter le million de réfugiés syriens et irakiens qui s’y sont établis, une situation qui provoque déjà une grave pénurie de carburant (les files d’attentes, devant les stations-service d’Erbil, s’étendent parfois sur deux kilomètres).

Les déclarations indépendantistes du président Barzani, chef du KGR, qui a évoqué la possibilité d’un référendum à ce propos, ont suscité une forte opposition de l’Iran, intéressée à plusieurs niveaux à la sujétion des Kurdes.

Téhéran exerce depuis lors une pression sur son partenaire local, l’Union patriotique du Kurdistan (UPK), une des deux principales formations politiques du Kurdistan irakien, promettant la présidence de l’Irak au leader kurde irakien Barham Salih. Des menaces ont également été formulées par le site conservateur siasatrooz.ir, qui a publié, samedi 28 juin, une tribune intitulée Avertissement à Massoud Barzani…

Le jeu diplomatique international : hésitation américaine, offensive iranienne

La gestion diplomatique de la crise irakienne est devenue un casse-tête pour le président américain Barack Obama. Il doit défendre à la fois sa décision d’avoir retiré les troupes américaines en 2011 et la crédibilité de son pays dans la région.

Ne pas intervenir signifierait admettre l’échec de l’intervention américaine et renforcer la suspicion des partenaires de la région, qui craignent un désengagement américain du Moyen-Orient. Intervenir, en revanche, c’est risquer l’enlisement face à une situation militaire dont les fondements –nous l’avons dit- sont avant tout politiques ; c’est aussi prendre le risque de donner l’impression à l’ensemble du monde arabo-musulman que les États-Unis s’engageraient dans une guerre contre le Sunnisme, dans laquelle Washington serait perçue comme le bras armé des Chiites.

Les 300 conseillers américains envoyés en Irak constituent donc pour le moment la seule réponse, molle, à ce dilemme inextricable.

Mais ces atermoiements pourraient coûter à Washington les faveurs d’al-Maliki : après la débandade de Mossoul et la prise de plusieurs aéroports par l’EI, l’armée irakienne a plus que jamais besoin d’armes.

La tournée de John Kerry à Bagdad, Erbil puis Ryad n’a pas convaincu, les Américains n’ayant rien promis. En revanche, la Russie s’est présentée en partenaire providentiel : Moscou a réaffirmé son soutien au premier ministre irakien et a organisé, en moins de deux semaines, la livraison de chasseurs Sukhois, qui grondent déjà dans le ciel d’Irak.

Mais c’est l’Iran qui, plus que jamais, demeure la puissance dominante en Irak. Le bloc régional chiite a réagi vigoureusement, de peur de voir se reproduire en Irak le scénario syrien : Qassem Soleimani, commandant des Pasdaran (corps d’élite paramilitaire iranien), a multiplié les déplacements en Irak afin de sécuriser les lignes de front où les monuments sacrés et populations chiites sont menacés. Il mobilise le ban et l’arrière-ban des alliés de la région : l’armée syrienne, le Hezbollah, la milice Asa’ibAhl al-Haq. Il assure leur coordination avec l’armée irakienne et les milices chiites locales. Depuis la chute de Mossoul, cet Iranien est probablement devenu l’homme le plus puissant d’Irak…

Quel avenir, à court terme ?

Il est peu probable que Bagdad tombe aux mains de l’EI.

En revanche, la partition du pays ne serait pas à exclure, si le refus de solutions de compromis persistait de la part d’un gouvernement intransigeant.

Le départ d’al-Maliki et le fédéralisme semblent désormais faire partie de ces solutions devenues incontournables. Le centralisme et l’autoritarisme sont des politiques qui appartiennent aujourd’hui au passé, et pas seulement en Irak, les États de la région ayant besoin de structures plus souples pour gérer leurs différends internes. Le refus de cette nouvelle réalité régionale en Irak, comme en Syrie, se solde en milliers de morts.

Antonio Gramsci décrivait ainsi ces périodes de transition : « Le vieux monde se meurt, un autre monde est en marche ; et, dans l’intervalle, surgissent des monstres ».