Arrêtons de nous excuser. Si nous prenions au pied de la lettre ce slogan de campagne du candidat israélien M. Naftali Bennet, nous pourrions croire que son État est bien celui de la clémence et de la miséricorde. L’opération de l’armée d’Israël sur la Bande de Gaza, l’été dernier, montre qu’il n’en est rien. Mais alors, à qui Bennet adresse-t-il ces mots ? Evitons les extrapolations. Demandons-nous plutôt de quoi Israël devrait s’excuser ; et pourquoi ne le fait-il pas ? C’est, en résumé, la problématique centrale de l’année 1948, une date d’un caractère traumatique pour les Palestiniens, tandis qu’elle symbolise, chez le voisin hébreu, la concrétisation d’une utopie.

Arrêtons de nous excuser. Si nous prenions au pied de la lettre ce slogan de campagne du candidat israélien M. Naftali Bennet, nous pourrions croire que son État est bien celui de la clémence et de la miséricorde. L’opération de l’armée d’Israël sur la Bande de Gaza, l’été dernier, montre qu’il n’en est rien. Mais alors, à qui Bennet adresse-t-il ces mots ? Evitons les extrapolations. Demandons-nous plutôt de quoi Israël devrait s’excuser ; et pourquoi ne le fait-il pas ? C’est, en résumé, la problématique centrale de l’année 1948, une date d’un caractère traumatique pour les Palestiniens, tandis qu’elle symbolise, chez le voisin hébreu, la concrétisation d’une utopie.

Nous, intellectuels, universitaires, avons pour habitude d’analyser une société par les débats qui animent ses élites. Or, depuis 1977 et l’ouverture des archives, l’histoire de la création d’Israël a été profondément revue. Du paradigme sioniste, faisant des Palestiniens les seuls maîtres de leur tragédie, nous sommes passés au paradigme de la « Nouvelle Histoire », celle de l’expulsion de centaines de milliers de Palestiniens de leur terre par les milices juives et de près de soixante-dix cas de massacres.

À l’heure actuelle, il semble que plus aucune université au monde n’enseigne encore le « départ volontaire » des Palestiniens en 1948. Cette refonte historiographique a eu lieu en Israël aussi, au carrefour des années 1990, là où la Première Intifada rencontrait le Processus d’Oslo.

Dans les faits, moins qu’une refonte, parlons plutôt de débats entre universitaires. Mais ces débats ont-ils pénétré la société israélienne ?

Une partie de la réponse se trouve dans cet amendement voté en mars 2011 à la Knesse (ndlr : le parlement israélien) qui sanctionne les associations qui, le jour de la fête nationale d’Israël, organisent la commémoration de la Nakba : si l’establishment juge utile la votation d’une telle loi, c’est bien qu’il y a péril en la demeure. Paradoxalement, toutefois, l’attrait médiatique qui a entouré cette votation a permis l’entrée du terme dans le vocabulaire israélien…

Pour comprendre les mécanismes de pensées de la société juive israélienne, il faut passer par la grande porte, celle de la fondation même de l’État d’Israël, et tenter de répondre à ces trois problématiques : à quoi fait-on référence lorsque l’on parle de la Nakba et de 1948 en Israël ? Quelles sont les sources du refoulement ? Quels en sont les enjeux aujourd’hui ?

Le premier axe vise à se plonger au cœur même de la création d’Israël, à appréhender les dynamiques qui se sont affrontées sur cette terre il y a soixante-sept ans, tout en mettant en perspective les débats historiographiques et sociologiques qui ont animé la société israélienne jusqu’à aujourd’hui.

La deuxième interrogation met en perspective les trois paradigmes de l’État d’Israël, trois piliers connectés les uns avec les autres : penser la Nakba en Israël, c’est penser l’origine de l’idéologie sioniste et sa volonté de former sur la terre de Palestine un peuple à partir de communautés diasporiques, en lieu et place des autochtones. C’est ici qu’Edward Saïd trouvait les similitudes entre le sionisme et l’américanisme. Néanmoins, contrairement aux perspectives de Ben Gourion, si les témoins directs des expulsions de 1948 ont aujourd’hui, en grande partie, disparu, leurs enfants n’ont pas oublié. Pire, ils s’emploient activement à retrouver leur place dans les pages de l’Histoire. Pour faire face à cette menace, l’État d’Israël s’est doté d’une éducation fidèle aux valeurs originelles, en capacité de préparer le jeune citoyen à réaliser, dès sa sortie du cursus secondaire, son service militaire sans une once d’empathie envers le peuple occupé. Enfin, face à celles et ceux qui osent critiquer les manières de « l’État des Juifs », la mémoire est devenue une arme redoutable. Israël ne peut être « bourreau », puisque ses actions visent à défendre une « nation victime de l’Histoire ».

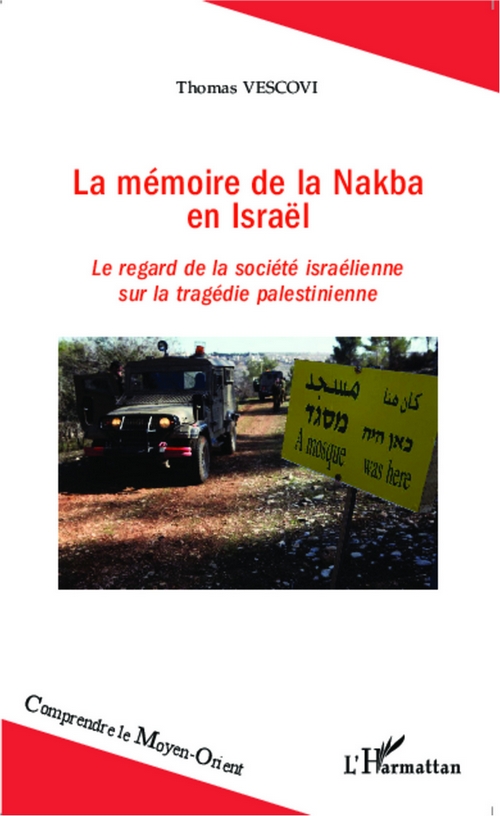

Où peut donc se situer la Nakba dans ce schéma ? C’est le troisième axe de notre réflexion. En suivant les traces de deux organisations israéliennes aux motivations opposées, on peut essayer de comprendre que la problématique de 1948 est corrélative à celle de la question des frontières de 1967. Là où les étudiants d’Im Tirtzu [ndlr : organisation d’étudiants sionistes proche de l’extrême-droite idraélienne et opposée à la « Nouvelle Histoire »] œuvrent pour un retour de la jeunesse israélienne aux fondements du sionisme, Zochrot [ndlr : ONG israélienne qui promeut la mémoire de l’expulsion des Palestiniens de leurs terres] entend au contraire enseigner à cette même société ce qu’est la Nakba. Ce n’est pas un débat théorique, c’est une lutte cruciale. Comprendre l’histoire de 1948, c’est comprendre que la terre de Palestine n’a pas été donnée vide tout entière ; que, dans la souffrance à l’origine de la tragédie palestinienne, si elle peut avoir plusieurs sources, Israël détient le premier rôle.

C’est tout naturellement que l’on peut conclure par une analyse psychanalytique, à travers le prisme freudien du « retour du refoulé ».

Les Israéliens ont beau enfouir profondément leurs actes passés, ces derniers finissent inlassablement par ressurgir, portés comme étendard par les descendants de ceux qui furent victimes des victimes, et remis au goût du jour par des activistes juifs qui rappellent que le mythe d’« Eretz Israël » ne pourra jamais faire oublier l’histoire arabe de la terre de Palestine.